SAR干渉画像の作成手順と見方

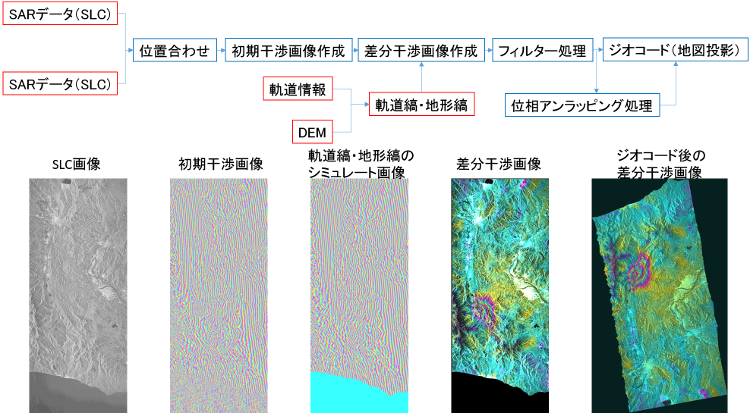

SAR干渉画像の作成手順一般的な干渉SARの解析手順を下図に示して、以下に解説します。

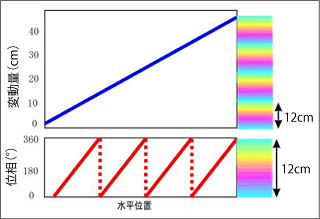

SLC画像 だいち2号のSARデータは、SLC(Single Look Complex, シングルルック複素画像)とよばれるフォーマットで配布されます。画像として認識できる振幅の情報に加え、位相の情報も併せ持ちます。 位置合わせ 1回目の観測と2回目の観測のSLC画像をもとに、対応するピクセル座標差をサブピクセルのレベルで測定し、1回目の観測による画像のピクセルに対応する2回目の観測による画像のピクセル位置を算出する変換係数を求めます。この係数をもとに2枚の画像の位置を合わせます。 初期干渉画像の作成 厳密に位置合わせが行われた2枚のSLC画像から、干渉画像を作成します。この段階の干渉画像は軌道や地形の凹凸による縞が残っており、干渉画像と呼ばれます。規則正しい平行線の干渉縞は軌道縞であり、地形のある場所で地形縞と重なります。海や湖では干渉しないので砂をばらまいたような画像となります 。 差分干渉画像の作成 軌道縞は衛星の軌道データから、地形縞はDEMから計算によりシミュレート画像をつくることができます。初期干渉画像からシミュレート画像を差し引くと残りが地表の変動と誤差になります。 フィルター処理 干渉性の低下などにより、位相分布は多くのノイズを含みます。そこで2次元の画像フィルターを施します。単純な部分平均化フィルターでもかなり効果的ですが干渉SARの性質を利用して、画像の周波数領域でノイズ除去を行うといった方法もあります。なお、上記のサンプル画像にはあらかじめフィルターをかけて見やすくしてあります。 位相アンラッピング処理 干渉SARで得られる位相は0度から360度の値しかとらず、そのままでは変動の絶対値を得ることができません。もともと幅広い値をもっている位相情報が0度から360度の範囲に折り畳まれて(wrap)いるのを、解いて元に戻す(unwrap)ことにより、変動量の絶対値に戻します。 ジオコード 上記過程ではSAR衛星によって得られたレーダー座標系で解析を行っていますが、地球物理学的な解析を行うに当たっては、実際の地表の座標系に変換します。 SAR画像の見方SAR干渉画像の色は、その地点の2回のSARデータの距離の差から生じた位相の差を表しています。ある場所の位相差が0度ならその場所は水色、60度なら青色、180度なら赤色と変化し、位相差が360度つまり電波がレーダーと地表の間を往復した距離が1波長分変化したときに水色へ戻ってきます。

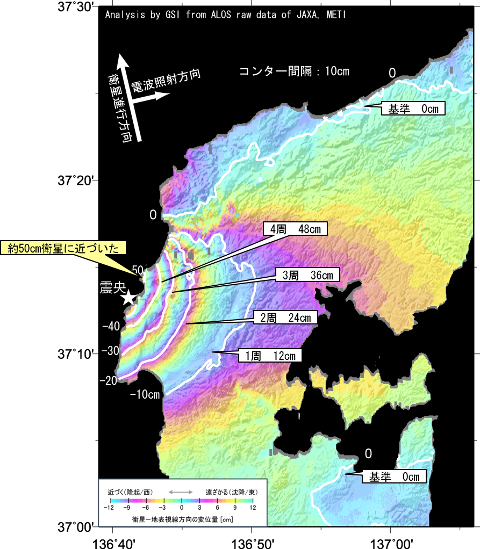

人工衛星「だいち2号」のSARレーダーの波長は約24 cmなので、360度の位相差は約12 cmの変動を表します(往復測定を片道に直すために2で割る)。同様に位相差60度の地点は 24×(60/360)/2≒2.0 cmの変動を表します。このように縞の色はその場所の変動の大きさを表すわけです。 位相は360度まで増えるとそこで0に戻ってしまうため、360度の整数倍の変動は同じ位相に見えます。 そのため、SAR干渉画像では地表変動が0だとわかっている場所を基準にして、色の変化を確認することが重要です。基準の位置から色が移り変わっていき、はじめて同じ色になったら、その場所はちょうど360度の位相差、つまり変動は12 cmであり、2周目なら2倍の24 cmであると判断できます。  次に実際のSAR干渉画像を利用して説明します。下の図は、2007年能登半島地震に伴う地殻変動を捉えたSAR干渉画像です。青から青までの色の変化1周分は、約12 cmの変動量に相当します。震央から遠く地殻変動が見られない青を基準(0 cm)とした場合、2007年能登半島地震に伴う地殻変動量は、基準から震央に向かって青から青までの色の変化が4周していることから、約50 cmということがわかります。また、基準から震央方向へ向かって色は、青→黄→赤→青と変化していますので、震央付近は衛星に近づく方向(西向きもしくは隆起)に変動していることがわかります。

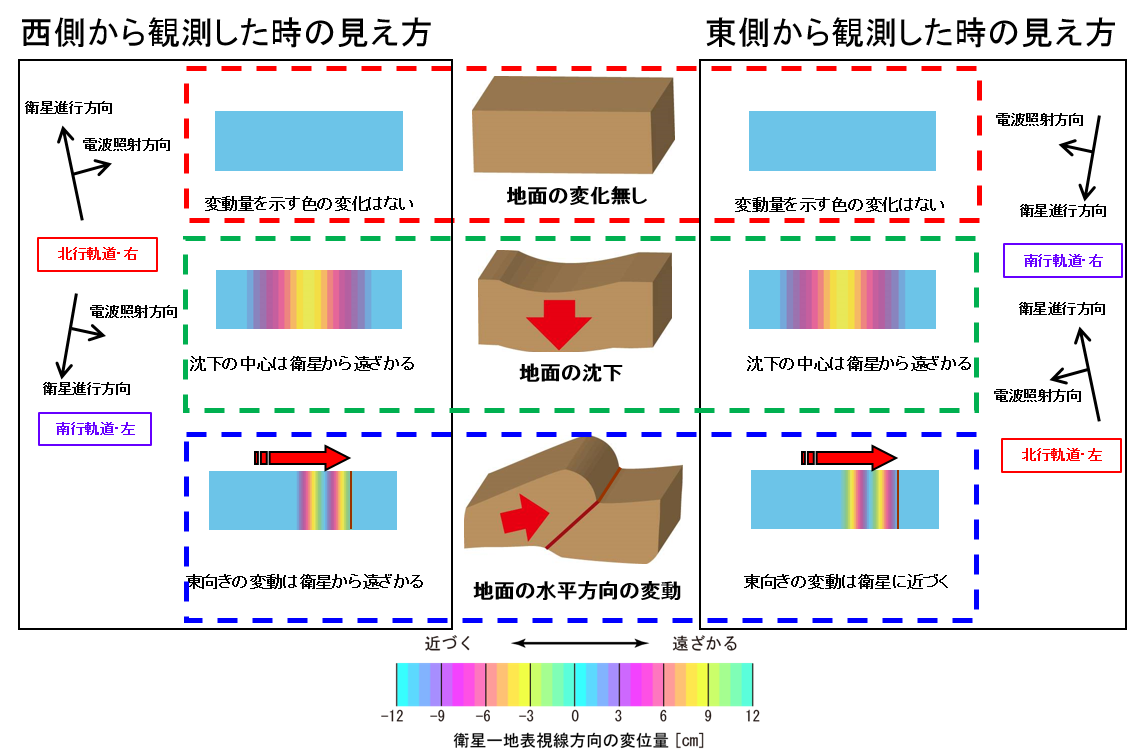

なお、観測する方向が違うことにより、同一の地点において同じ変動を捉えた場合でも、西側からの観測と東側からの観測のSAR干渉画像では、色の変化が異なることがあります。

例えば、下の図の緑色破線部で囲まれた部分(中段)のように地盤沈下のような地面の上下方向の変動をSAR干渉画像でみると、西側から観測した場合も、東側から観測した場合も、衛星から遠ざかる色の変化(青→赤→黄)を示します。しかし、図の青色破線部で囲まれた部分(下段)のように地面の水平方向の変動を捉えた場合、西側から観測した場合は衛星から遠ざかる色の変化(青→赤→黄)を示し、東側から観測した場合は、衛星に近づく色の変化(青→黄→赤)を示します。  |