児童・生徒の地図作品展

第20回(平成24年) 徳島地区 主催:徳島地理学会作品展の概要「児童・生徒の地図作品展」は、小・中・高の児童生徒が作成した地図類を募集し、優秀な作品を展示して、地理教育の発展を図ることを目的に、毎年11月末から12月初めに開催されています。

国土交通大臣賞・国土地理院長賞 作品名:「昔の佐古と今の佐古 -1960年と2012年-」 受賞者:徳島市立佐古小学校 4年 町田良 作品主旨:ぼくが、昔の佐古はどんなだったかを調べたくなったわけは、佐古の道を通ったときに、かんばんはあるのにシャッターが昼間でも閉まっているところがあったからです。一軒一軒歩いて、まちがえないようにチェックするのは、とても苦労しました。調べてみて、「昔は店をやっていたのに、かんばんだけ残して家になっている」ということがわかって面白くなってきました。夏休みが終わってすぐに、ぼくが好きでよく行っていた林文具店が閉店しました。大きい店には、いっぱい物がある。けれども、小さい店には、めずらしい商品があったり、わり引きしてくれたり、小さい店のよさがある。こうやって小さい店がへっていくのは、残念です。

日本地図センター理事長賞 作品名:「海の町 山の町 津田」 受賞者:徳島市立津田小学校 1年から6年 かもめ学級 作品主旨:かもめ学級では、地図を使って世界の国々や日本の都道府県名や特産物について学習しています。校外実習では「ひょうたん島クルーズ」で船に乗り、オーシャンフェリーを見たり、津田港内を探検したりしました。みんなで町探検や見学をしたところの地図を作ったら青や緑でぬるところが多く、津田は海と山の町だとわかりました。津田山は阿波狸合戦ゆかりの地です。山のへこんでいるところは「穴観音」とよばれているほこらです。

国土地理院四国地方測量部長賞 作品名:「たんけんマップ 北川編」 受賞者:那賀町立北川小学校 3年 要太陽 作品主旨:社会のじゅぎょうで町たんけんの勉強をした時、ぼくが住んでいる北川をたんけんしたらおもしろそうだと思ったので、夏休みの自由研究にしました。一番大へんだった事は、地図を作って調べた事を書きこんでいくところです。知らなかった事は、話を聞いたり本で調べたので勉強になりました。本物の地図にはのっていないぼくのオススメポイントも書けたので楽しくできました。マップ作りにちょうせんしてよかったです。

徳島市教育委員会賞 作品名:「見どころいっぱいみなと公えん」 受賞者:徳島市立福島小学校 3年 寺田颯樹 作品主旨:港公園にどんなひみつがあるか調べたくなりました。そこで調べるのに大変くろうしたことは、写真をとることやどこに何があるかを探すことです。さらに、暑い日にも朝から晩まで何度も港公園に出かけに行きました。地図を作るのに工夫したことは、ロープウェーを動かすようにしたり、末広大橋を立体にしたりしたことです。

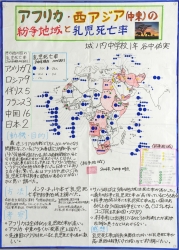

国土地理院長賞 作品名:「アフリカ・西アジア(中東)の紛争地域と乳児死亡率」 受賞者:徳島県立城ノ内中学校 1年 谷中佑実 作品主旨:私は、以前から戦争に苦しむ子どもが世界中にたくさんいることが気になっていた。そんな時アフリカのサブサハラ地方で乳児死亡率がとても高いことや7月にシリアの内戦で1万人以上の市民が犠牲になったことを新聞で知った。そこで、紛争と乳児死亡率は関係があるのではないかと考え、アフリカと西アジア地域について調べてみた。地図に紛争地域と乳児死亡率を示し、先進国とも比較して、関係を考察した。

日本地図センター理事長賞 作品名:「日照時間と野菜の生育」 受賞者:徳島文理中学校 2年 古谷千尋 作品主旨:私は、日照時間と野菜の収穫量の関係と特徴が気になり、調べてみることにしました。 調べて分かったことは、野菜は陽性・半陽性・陰性の3種類に分けられることです。これが日照時間と関係するのです。苦労した点は、よりはっきりと日照時間の長短と野菜の生育・収穫量に関係が深いのかを決めるのにどの野菜を選ぶかでした。また、地図が見にくくならないように色を考えて決めるのにも苦労しました。

国土地理院四国地方測量部長賞 作品名:「大毛のラッキョウ」 受賞者:鳴門市立鳴門中学校 2年 桶川桃花、立岡沙珠 作品主旨:ラッキョウについて調べた夏休みの自由研究に基づき、この地図を作りました。10月中の日曜日をほとんど使い、大毛島内を歩いて調べました。「鳴門の名産なら、らっきょうでいいんじゃないか」という軽い気持ちで臨みましたが、結構大変でした。大毛島内の生産だけで国内総生産のほぼ5%を占めるという事実に驚き、調査が終わってみると大毛のらっきょう畑は意外に少なく、これで国内の5%ということにもさらに驚きました。

徳島県教育委員会教育長賞 作品名:「都道府県別1人あたりのゴミの量とリサイクル率」 受賞者:徳島県立城ノ内中学校 1年 濱﨑桃加 作品主旨:私がこの作品を作ろうと思った理由は、中学校や新聞などで、「リデュース」「リユース」「リサイクル」などの言葉を知り、ごみ問題に興味を持ったからです。地図の色分けをしてみて、ごみの量やリサイクル率にも、各都道府県によって差があることが分かりました。また、リサイクル率が高い県でも、ごみの大部分がリサイクルされていないことを知りました。将来のためにもごみを増やさない生活を考えなければいけないと思いました。

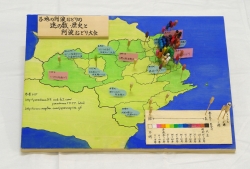

徳島県教育委員会教育長賞 作品名:「各地の阿波踊りの連の数・歴史と阿波踊り大会」 受賞者:徳島県立城ノ内中学校 2年 山本采弥 作品主旨:徳島が全国に誇る「阿波踊り」。夏になると、県下各地にたくさんの踊り子があふれます。阿波踊りはたくさんのグループ「連」に分かれていて、それぞれに少しずつ鳴り物や踊り方に違いがあります。阿波踊りの発祥は私の住む街「藍住」だといわれていますが、その後どうやって県下に広がり、今「連」はどこにどれくらいの数かあるのか調べてみたいと思いました。「連」の数と「連」の歴史に注目し、高張提灯で表現してみました。

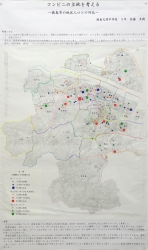

徳島市教育委員会賞 作品名:「コンビニの立地を考えるー徳島市の地区別人口との対比ー」 受賞者:徳島文理中学校 3年 佐藤美穗 作品主旨:私がよく利用するコンビニは、夜遅くまで開いていて、近くて便利ですが、たくさん店舗があると、逆に客が分散して売上が減るのではないかと思い、人口との対比を思いついたのがきっかけです。実際に地図を作ると、コンビニの位置を地図に写すのが大変な作業でした。コンビニの位置を人口割合別にシールの大きさを変えてわかりやすくした点と、学校とコンビニの位置関係を示すなど、視覚的にわかりやすくしたのが工夫点です。 |