関東地方測量部の概要

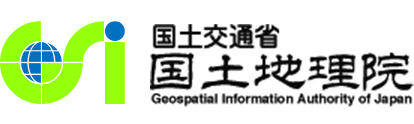

関東地方測量部へのご案内所在地

九段第2合同庁舎外観と正面玄関

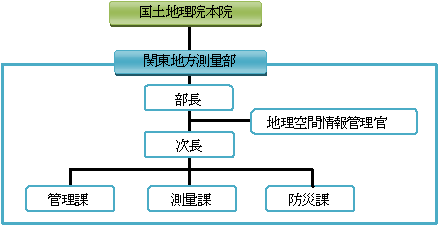

組織・業務概要組織

業務概要国土地理院関東地方測量部では国土地理院の担う役割のうち、主に以下の業務について関東管内1都8県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県)の地方公共団体等と連携を図りながら、地域に密着した測量・地図行政を実施しています。

1 基盤となる地理空間情報の整備管轄地域内の国家基準点(三角点、水準点、電子基準点など)の整備・管理及びデータの提供を行っています。 また、国土に関する最新の基本的な地理空間情報(道路縁、行政界等)を国・地方公共団体の協力により、調査・収集し、基本図データの更新を行います。基本図データは「地理院地図」上で閲覧できるようにしています。

2 公共測量の指導と調整国や地方公共団体が実施する大規模で精度の高い測量について、重複を排除し、正確さを確保するために、測量法に基づき指導及び調整を行っています。

3 測量成果の閲覧・謄本交付測量法に基づき以下についてサービスを提供しています。

測量成果及び測量記録の閲覧(測量法第27条) 測量成果及び測量記録の謄本交付(測量法第28条) 測量成果の複製・使用の承認(測量法第29条・30条) 4 地理空間情報の活用推進と地域連携基盤地図情報等の地理空間情報の整備・更新・活用のため、地域における連携の調整や情報交換等を実施しています。

5 防災情報の地域への提供地方防災関係機関へ防災訓練や災害時の被害把握に役立つ地理情報を提供しています。

沿革昭和20(1945)年9月 内務省地理調査所発足

昭和21(1946)年5月 内務省地理調査所東京支所を本省内に開設 昭和23(1948)年7月 建設省発足 建設省地理調査所となる 昭和24(1949)年6月 測量法公布 昭和26(1951)年7月 地籍調査の技術援助と基準点設置のため、新たに茨城・埼玉・長野の各県に支所を開設 昭和29(1954)年4月 茨城・埼玉・長野県支所を廃し、東京支所に統合 昭和33(1958)年7月 本省内から三宅坂に移転するとともに東京支所を関東支所に改称(この年地理調査所は千葉庁舎から目黒庁舎へ移転) 昭和35(1960)年7月 地理調査所が国土地理院に改称されるとともに関東支所を関東地方測量部に改称 昭和38(1963)年4月 三宅坂から麻布台庁舎へ移転 昭和54(1979)年4月 目黒庁舎で測量成果の提供等を担当(国土地理院が東京目黒から筑波へ移転) 昭和60(1985)年4月 大手町合同庁舎第1号館へ移転(麻布台庁舎と目黒庁舎の庁舎統合) 平成元(1989)年4月 6月3日「測量の日」の制定 平成3(1991)年5月 日本水準原点100周年記念式典。100周年記念切手発行 平成8(1996)年3月 「日本水準原点標庫 一棟」が東京都指定有形文化財(建造物)に指定 平成8(1996)年10月 「日本経緯度原点」が東京都港区指定史跡に指定 平成12(2000)年11月 大手町合同庁舎第1号館から九段第2合同庁舎へ移転 平成13(2001)年1月 国土交通省発足(建設省から国土交通省へ移行) 平成19(2007)年5月 地理空間情報活用推進基本法施行 |