GNSS(GPS)連続観測

概要

GNSS(GPS)連続観測について

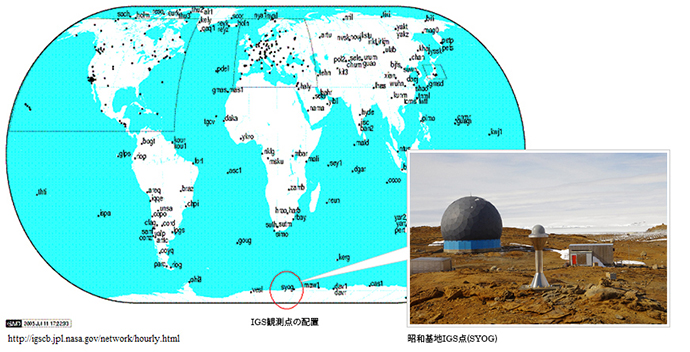

GNSS(GPS)の連続観測点(昭和基地IGS点(SYOG))は、1995年(第36次隊)によって設置され、それから連続観測を続けています。

この観測点は、昭和基地周辺の測量の原点として位置づけられているとともに、国際GNSS事業(IGS:International GNSS Service)に参加しており、観測データは、通信衛星(インテルサット)を用いて自動的に日本へ毎日転送され、IGSデータセンターへ提供されています。

南極大陸では7番目に設置したIGS登録点として南極地域における調査研究に不可欠な観測局として登録直後から世界の注目を集めています。

この観測点は、昭和基地周辺の測量の原点として位置づけられているとともに、国際GNSS事業(IGS:International GNSS Service)に参加しており、観測データは、通信衛星(インテルサット)を用いて自動的に日本へ毎日転送され、IGSデータセンターへ提供されています。

南極大陸では7番目に設置したIGS登録点として南極地域における調査研究に不可欠な観測局として登録直後から世界の注目を集めています。

GNSS(GPS)連続観測

IGS点データからわかる南極大陸の変動

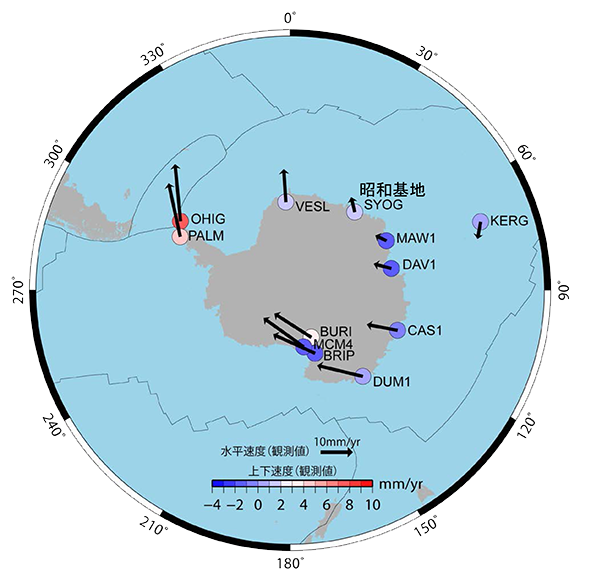

GNSSの連続観測によって、南極大陸の地殻変動の様相が明らかになってきました。

IGS点データからわかる南極大陸の変動(1996-2009)

各観測点は、昭和基地(SYOG)沖合を中心に時計回りに変動しているように見える。これは、南極大陸自体が変形しているのではなく、

南極大陸を載せた南極プレートが時計回りに動いていることによるものである。

また、南極半島の観測点(OHIG PALM)で顕著な隆起が見られる。

| 解析機関 | 国土地理院地理地殻活動研究センター |

|---|---|

| データ期間 | 1996年-2009年 |

| 解析手法 | IGSの30秒データをGIPSY-OASIS 6.0による精密単独測位で解析 |

| 座標基準系 | IGS05 |

全期間の座標時系列を直線近似して観測点の速度を算出した。