日本の測地系

|

|

日本での位置の基準となる測地系

測地系とは、地球上で位置を測る際のルールとそれに従って定められた座標で、共通の位置へのアクセスを可能とする基盤を提供し、測量、地図作成、土地の管理、大規模工事など社会活動を支えています。日本をはじめ、多くの国では、国家測量機関が地球の形と大きさとその変化、経緯度原点、高さの基準などを定義し、測地系の維持を行っています。

目次

日本の測量に関して定めている測量法では、「位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。」こととなっています。

地球上の位置を緯度、経度、高さで表すには、まず始めに基準面を決めなければなりません。この決められた基準面の上で、地球上の位置は表現されます。

では、この基準面はどのようなものが適しているでしょうか?実際の地球の形は、山や谷や海があり、基準面としては複雑すぎて実用的ではありません。そこで、できるだけ地球の形に近く、そのうえで、できるだけシンプルな形の基準面を決める必要があります。

地球の形をもっともよく代表するモデルの一つは ジオイドですが、ジオイドも複雑な起伏があるので基準面としては不適です。そこで、ジオイドにきわめてよく似るように決められた回転楕円体を考え、地球の形を代表するものとします。これを地球楕円体と呼びます。代表的な地球楕円体は以下のとおりです。

代表的な地球楕円体

以下の順で記述します。

- 楕円体

- 年代

- 長半径(m)

- 扁平率の逆数(1/f)

- ベッセル楕円体

- 1841年

- 6,377,397.155

- 299.1528128

- クラーク楕円体

- 1880年

- 6,378,249.145

- 293.465

- ヘルマート楕円体

- 1906年

- 6,378,200

- 298.3

- International 1924(ヘイフォード楕円体)

- 1909年

- 6,378,388

- 297.0

- クラソフスキー楕円体

- 1940年

- 6,378,245

- 298.3

- 測地基準系1980(GRS80)楕円体

- 1980年

- 6,378,137

- 298.257222101

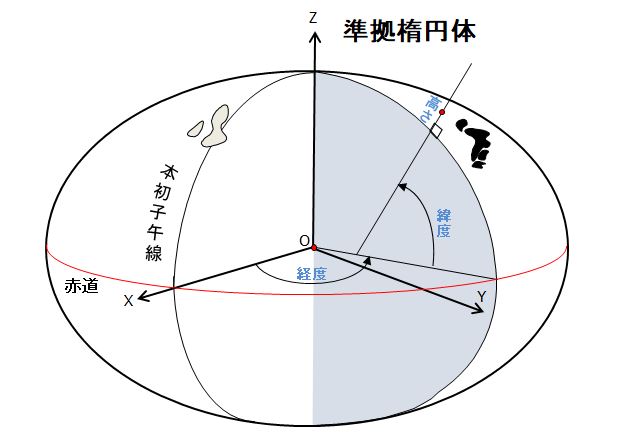

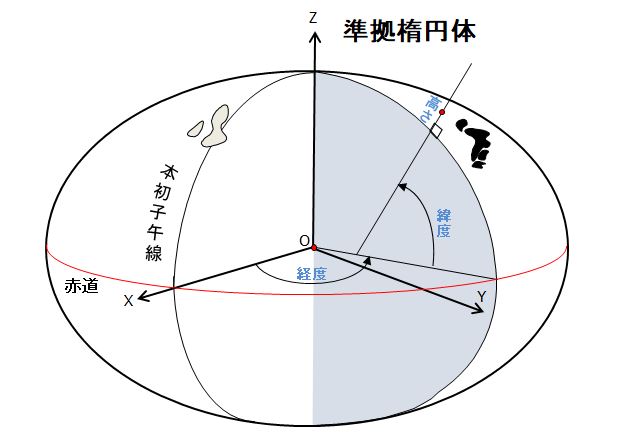

地球楕円体を測量の基準にするためには、楕円体の中心を実際の地球上のどの位置に、またその楕円体の軸が実際の地球のどこを通るかということを決める必要があります。このように、位置と方向が決められた地球楕円体を準拠楕円体と呼びます。

【緯度】

ある点の地理緯度(測地緯度)は、図のようにその点における楕円体面の法線(垂直線の方向)が赤道面となす角度で表されます。赤道から北を北緯何度、南を南緯何度とそれぞれ90度まで数えます。

【経度】

ある点の地理経度は、その点を通る子午線が、本初子午線となす角度で表されます。本初子午線を基準にして東側に東経何度、西側に西経何度とそれぞれ180度まで数えます。

【地心三次元直交座標系座標軸の定義】

地球の重心に原点をおき、X軸を本初子午線と赤道との交点の方向に、Y軸を東経90度の方向に、そしてZ軸を北極(地軸の北端)の方向に取ります。

※ 日本が採用している世界測地系(ITRF:国際地球基準座標系)ではIERS基準子午線(IERS Reference Meridian)を本初子午線としています。

IERS基準子午線は、グリニッジ子午線(英国のグリニッジ天文台のエアリー子午環を通る子午線)の102mほど東を通過します。

日本が現在採用している測地系は、 VLBIやGNSSなどの宇宙技術を利用して定めた「日本測地系2011」(JGD2011)といい、世界全体で共通に利用ができる世界測地系であるITRF(国際地球基準座標系)に基づいています。

世界測地系とは、測量法(昭和24年法律第188号)第11条第3項により、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいいます。以下の条件を満たす準拠楕円体として、日本ではITRF座標系GRS80 楕円体を採用しています。

- 一 その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。

- 二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。

- 三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。

準拠楕円体原子

| 準拠楕円体 |

測地基準系1980(GRS80)楕円体 |

| 長半径 |

6,378,137m |

| 扁平率 |

1/298.257222101 |

ある地点の水平位置は、準拠楕円体上に投影した緯度、経度の座標値で表すことができます。 日本の測量では、 「日本経緯度原点」の座標値を固定した値で示し、そこからの相対的な位置関係を測ることで「日本測地系2011」に準拠した水平位置座標を求めます。水平位置の測り方については、 三角点の測量もご覧ください。

日本経緯度原点は、測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第1項において、

- 地点:東京都港区麻布台二丁目十八番一地内 日本経緯度原点金属標の十字の交点

原点数値

| 経度:東経 |

139度44分28秒8869

|

| 緯度:北緯

| 35度39分29秒1572 |

| 原点方位角※

| 32度20分46秒209 |

と、定められています。

※【原点方位角】日本経緯度原点において真北を基準として右回りに測定した茨城県つくば市北郷1番地内つくば超長基線電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角と定められています。

日本経緯度原点の位置は、 VLBI、GNSS等の宇宙測地技術によって構築された世界測地系に従って地球上どの位置にあるか決められています。

水平位置の基準については、 三角点の関連ページもご覧ください。

地球の表面の7割は海洋で覆われています。この水が地球の表面で落ち着いたときに作る面(平均海面)をジオイドと呼びます。

我が国では東京湾平均海面がジオイドと一致するものと考え、この面を高さの基準面としています。つまり、日本の土地の高さ(標高)は、東京湾の平均海面を基準(標高0m)として測られています。東京湾の平均海面を地上に固定するために設置されたのが 日本水準原点です。標高の測り方については、 水準点の測量もご覧ください。

日本水準原点は、測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項において

- 地点:東京都千代田区永田町一丁目一番二地内 水準点標石の水晶板の零分画線の中点

- 原点数値:東京湾平均海面上 24.3900m

と定められています。

高さの基準については、 水準点の関連ページもご覧ください。

2001年以前の測量成果(経度、緯度)は、経緯度原点の座標を天文観測によってベッセル楕円体面に定めていた旧日本測地系で表現されていました。一方、現在の測量成果は「測地成果2011」と呼ばれ、世界測地系に基づく日本測地系2011(JGD2011)としてITRF(国際地球基準座標系)によりGRS80楕円体面に表現しています。

標高については東京湾平均海面からの高さです。標高は楕円体面からの高さではなく、ジオイド面からの高さとなります。高さについては別途、平均計算が行われています。

水平位置の成果:測地成果2000と測地成果2011

高さの成果:2000年度平均成果と測地成果2011

測量や位置決定に用いられるGNSS衛星の位置情報は、一般的には地球の重心に原点を置いた座標系で表され、例えばGPSではWGS84座標系が使用されています。GNSSの多くでは、ITRF座標系とずれないように座標系を維持しているため、違いは実用上無視できる範囲です。

この座標値である三次元直交座標(X、Y、Z)を、地理座標(緯度、経度、楕円体高)で表したいときは、GRS80楕円体の楕円体原子(長半径、扁平率)を用いた数式で換算できます。

2002年の測量法改正前の日本測地系に基づく座標値がある場合、世界測地系座標変換計算「 TKY2JGD」により、世界測地系である日本測地系2000(JGD2000)に基づく緯度、経度に変換することができます。

地球上の点の水平位置は、厳密には準拠楕円体上の地理学的経緯度によって表されるべきですが、位置・方向・距離等を平面上に投影して測量計算を行うことは、曲面上の処理に比べ非常に簡単になり便利です。また、公共測量のように測量範囲が狭い場合には、十分正確に表すことができます。

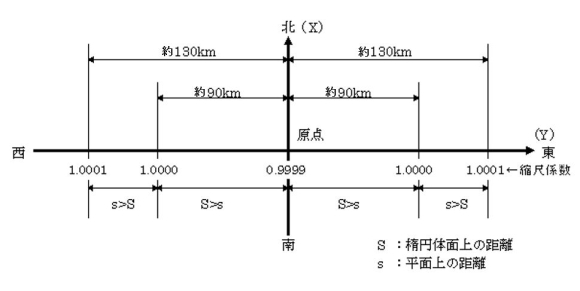

日本で用いられている平面直角座標は、ガウス・クリューゲルの等角投影法によるもので、座標原点を通る子午線は等長に、図形は等角の相似形に投影されます。しかし距離については、原点から東西に離れるに従って平面距離が増大していくため、投影距離の誤差を相対的に1/10000以内に収めるよう座標原点を通る子午線上の縮尺係数を0.9999に設定し、かつ、座標原点から東西約130km以内を適用範囲とした座標系を設けています。

平面直角座標系は、現在全国を 19の座標系に区分しています。平面直角座標系は地点の座標値が次の条件に従ってガウス・クリューゲルの等角投影法によって表示されるように設けられています。

- 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向かう値を正とし、座標系のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向かう値を正とする。

- 座標系のX軸上における縮尺係数は、0.9999とする。

- 座標系原点の座標値は、次のとおりとする。

X=0.000メートル Y=0.000メートル

なお、平面直角座標系の定義は、測地成果2000と測地成果2011で変わることはありません。

緯度、経度は 測量計算サイトで平面直角座標へ換算することができます。

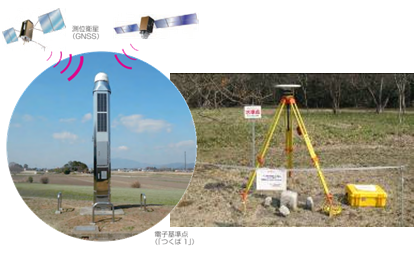

GNSS(Global Navigation Satellite System / 全球測位衛星システム)は、GPS、準天頂衛星(QZSS)、GLONASS、Galileo等の衛星測位システムの総称です。GNSS測量は、地球上空を周回するGNSS衛星から送られる電波を利用して、座標を求める高精度な測量方法です。測点に据え付けた受信機で上空からの電波を受信するだけなので、これまでのような測点間の視通の確保や天候の良し悪しに無関係に測量が実施できます。

また、VLBI等とともに、世界測地系の構築にも必要な宇宙測地技術です。

GNSS測量は、3次元の高精度測量が可能であり、測量作業も軽減化・効率化が図れるため、現在、測地測量の主流になっています。

カーナビやスマートフォンなどで用いるGNSSで得られる座標値は、一般的に地球の重心に原点を置いた座標系で表され、例えばGPSではWGS84座標系が使用されています。 WGS84はこれまでに数回の改定が行われていますが、その都度ITRFに接近し現在は実用上ほぼ同じものとして扱うことができます。日本国内の測量ではITRF座標系とGRS80楕円体を用いるよう定められています。

GNSSにより得られる座標値は、地球の重心を原点とする三次元直交座標(X、Y、Z)ですが、これを地理座標(緯度、経度、楕円体高)で表したいときは、GRS80楕円体の楕円体原子(長半径、扁平率)を用いた数式で換算できます。 換算計算は 測量計算サイトで可能です。

|