ベクトルタイル「地形分類」 ―身の回りの土地の成り立ちと自然災害リスクがワンクリックで分かります―

|

地形分類は、その地形を形態、成り立ち、性質などによって区分したものです。平成28年3月9日より、これまで公開していた地形分類図をベクトルタイル提供実験として新たな形式で地理院地図より公開しています。

このデータにより、身の回りの土地の成り立ちと、その土地が本来持っている自然災害リスクについて、地図上をワンクリックすることで確認できます。 ・ベクトルタイル「地形分類(自然地形)」を地理院地図で見る ・ベクトルタイル「地形分類(人工地形)」を地理院地図で見る 更新情報令和6年3月6日 「地形分類(自然地形)」「地形分類(人工地形)」の公開地域が広がりました 【NEW!】

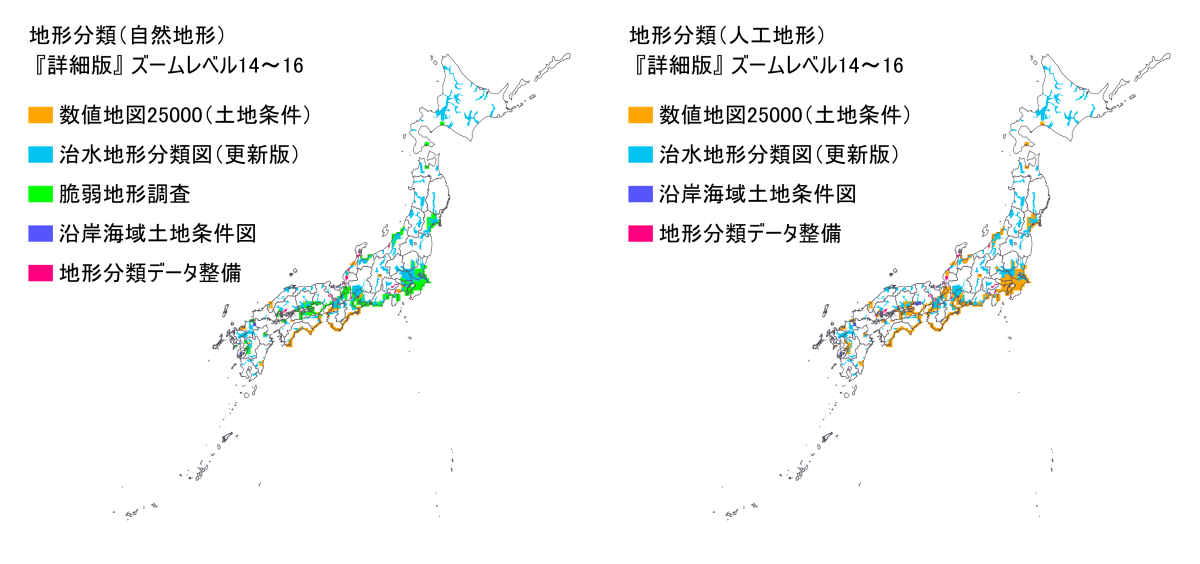

令和6年1月17日 「地形分類(自然地形)」「地形分類(人工地形)」の公開地域が広がりました 令和5年10月1日 「地形分類(自然地形)」「地形分類(人工地形)」の公開地域が広がりました 令和5年6月1日 「地形分類(自然地形)」「地形分類(人工地形)」の公開地域が広がりました 令和4年3月28日 全国の主要な地形がワンクリックでわかります 令和4年3月28日 「地形分類(自然地形)」「地形分類(人工地形)」の公開地域が広がりました 令和2年10月6日 「地形分類(自然地形)」「地形分類(人工地形)」の公開地域が広がりました 令和2年3月27日 「地形分類(自然地形)」「地形分類(人工地形)」の公開地域が広がりました 平成31年3月20日 「地形分類(自然地形)」「地形分類(人工地形)」の公開地域が広がりました 平成30年3月26日 「地形分類(自然地形)」「地形分類(人工地形)」の公開地域が広がりました 平成29年10月27日 茨城県及び千葉県の一部地域の「地形分類(自然地形)」を更新しました 平成29年3月29日 身の回りの土地の成り立ちと自然災害リスクをワンクリックで確認できる範囲が広がりました 平成28年3月9日 身の回りの土地の成り立ちと自然災害リスクがワンクリックで分かります オリジナルデータと解説ベクトルタイル「地形分類(自然地形)」及びベクトルタイル「地形分類(人工地形)」は、土地条件図(数値地図25000(土地条件))、脆弱地形調査、治水地形分類図(更新版)、沿岸海域土地条件図及び地形分類データ整備における地形分類データを、1つのレイヤにまとめて公開しています。各地域のオリジナルデータは、下図又は地理院地図の同レイヤのズームレベル9~13でご確認いただけます。

ベクトルタイル「地形分類」は、オリジナルデータの地形分類をコードで格納しています。地理院地図では、いくつかの地形分類をまとめて表示しています。詳細は以下の対応表をご参照ください。 土地条件図(数値地図25000(土地条件))と治水地形分類図(更新版)の各地形分類の対応表 ベクトルタイル「地形分類」の解説文については、下表のとおり各資料等から引用しています。 ◆「地形分類(自然地形)」『詳細版』ズームレベル14~16

◆「地形分類(人工地形)」『詳細版』ズームレベル14~16

◆「地形分類(自然地形)」『地域版』ズームレベル9~13

◆「地形分類(自然地形)」『広域版』ズームレベル5~8

ご利用上の注意1.自然災害リスクは、地形分類項目ごとの一般的なリスクを表示しており、個別の場所のリスクを示しているものではありません。

2.地形分類の境界線は、作成当時の地形図にあわせて取得されているため、現在の地形図に合わないところがあります。また、地形分類の境界付近では、接している地形分類の性質を合わせもっている場合があります。 3.地形分類の取得基準は、それぞれのオリジナルデータごとに規定された作業要領に従っています。 公開の位置付け地形分類データは、国土地理院研究基本計画に基づき、ベクトルタイル提供実験という位置付けで公開しています。 ベクトルタイル提供実験は、ベクトルタイル提供における技術的・施策的課題を国土地理院が把握するとともに、外部からの技術的な提案を受け取り、外部との技術的な議論を通じてベクトルタイルの適切な提供方法を研究開発することを目的にしています。

|