三角点の標高を水準測量に整合した体系にするための基準点成果の取り扱い

|

|

概要: 平成26、28年三角点標高成果改定

国土地理院は、三角点の標高成果を平成26年4月1日(離島部(一部離島を除く)については平成28年4月1日)に改定しました。

本成果改定では、三角点の測量時期や測量方式の違いによる標高不整合を解消するための補正を実施するとともに、ジオイド・モデルの改定に伴う標高補正等も行いました。

これにより、三角点の標高がより水準測量に整合した体系となりました。

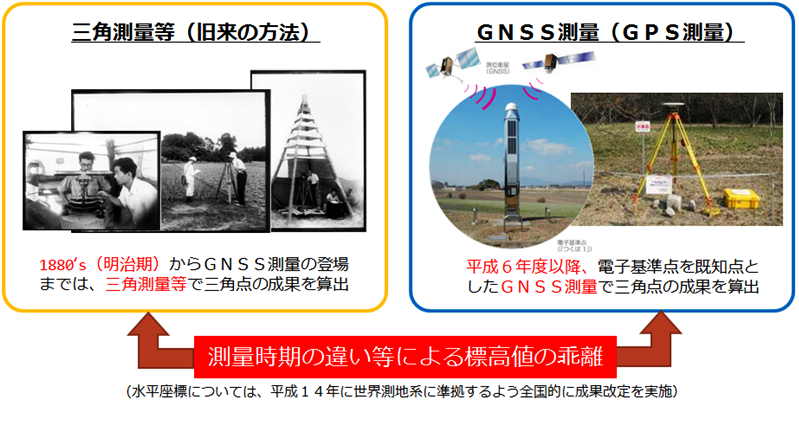

[1] 測量時期や測量方式の違いによる標高成果の乖離

三角点の測量では、平成6年度以降電子基準点を既知点としたGNSS測量を実施しています。しかしながら、半数以上の三角点においてはGNSS測量によらない旧来の測量方式によって求められた標高成果のままとなっており、GNSS測量による標高との間に標高の乖離(標高不整合)が発生していました。

この標高不整合を解消するため平成20年度以降、北海道、紀伊半島及び東北地方で標高成果改定を実施しましたが、その他の地域については平成26年度時点では標高不整合が解消されておらず、標高不整合の大きい地域では、公共測量等において障害となり得ることから、不整合を解消するための補正を行う必要がありました。

現在はGNSSを用いた測量方式を採用しているものの、過去には三角測量方式を採用していた。そのため、両者の結果には不整合が発生していた。

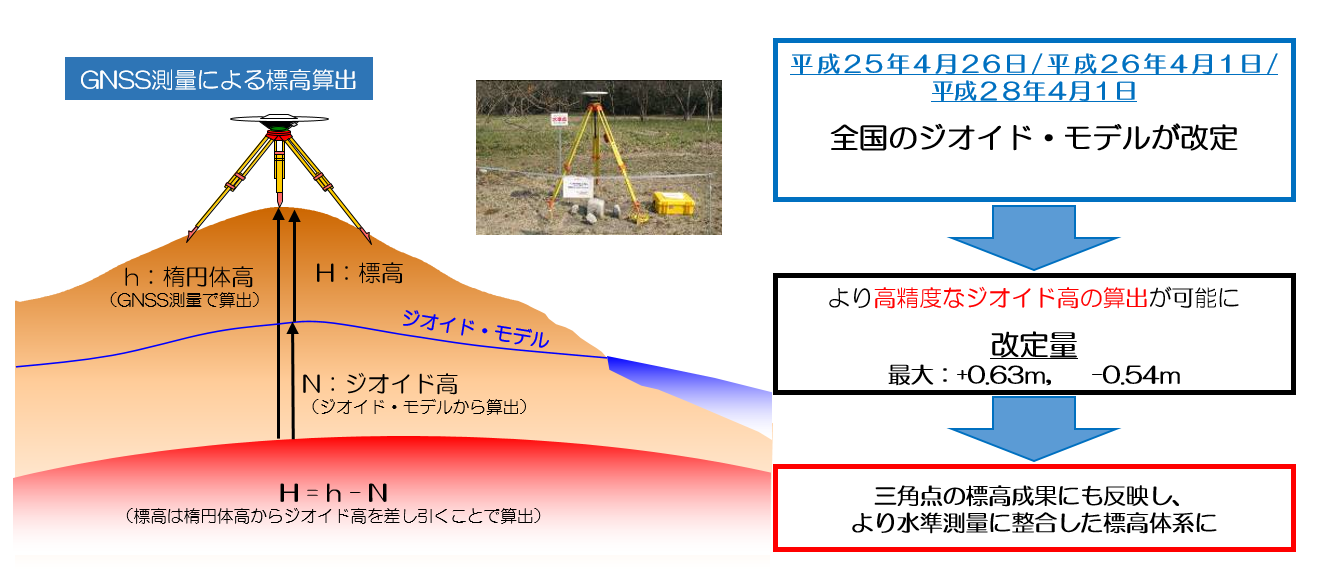

近年の三角点の測量ではGNSS測量方式を用いており、GNSS測量で求められる楕円体高からジオイド・モデルによるジオイド高を引くことで、標高値を算出しています。

このジオイド・モデルがより高精度なモデル「日本のジオイド2011」に改定され、新しいモデルを用いることでより水準測量に整合した標高成果を求めることが可能となりました。

ジオイド・モデルの詳細については、国土地理院ウェブサイト「日本のジオイド2011(Ver.2)を公開」をご参照下さい。

ジオイド・モデルが改定され、より高精度なジオイド高が求められるようになった。その結果、より水準測量に整合した標高成果を求めることが可能となった。

東北地方太平洋沖地震後に実施した三角点の成果改定では、電子基準点での観測結果をもとに上下変動の大きかった東北地方と茨城県において三角点の標高成果を改定しましたが、その他の地域については、公共測量作業規程の許容範囲を超えるものではないものの、測量の基準日が異なることによる標高不整合が生じていたため、平成26年度の改定に併せて不整合を解消しました。

電子基準点においても同様の不整合が生じているため、平成26年4月1日に該当地域の標高および楕円体高が改定されました。これに伴う改定量も同時に考慮しました。

標高補正パラメータ

上記の背景を踏まえ、ジオイド・モデルの改定量や三角点※で実施したGNSS測量データから標高補正パラメータを作成し、パラメータを用いた計算による成果改定を行いました。三角点標高成果改定補正パラメータは以下の4種類です。

※ 平成26,28年度の改定では全国約25,000点の三角点で実施

- [1]測量時期の違いによる標高不整合補正

- [2]ジオイド・モデルの改定に伴う標高補正

- [3]測地成果2011への移行に伴う標高不整合補正

- [4]電子基準点楕円体高改定に伴う標高補正

各々の標高補正パラメータの詳細については、以下をご覧ください。

標高補正計算方法

4種類のパラメータの適用方法は、対象とする成果の測量地域や時期、測量既知点の種類によって異なります。パラメータの適法方法すなわち改定成果の計算は以下をご覧ください。

平成26年4月1日の三角点標高成果改定は、全国の都道府県を対象としていましたが、一部離島については、観測データが不足しているか、あるいはジオイド・モデルが改定されなかったため、三角点の標高成果も改定しませんでした。

平成28年4月1日の改定では、ジオイド・モデルが改定された離島のうち、観測データが十分に存在するものについては島内全ての三角点の標高成果を、観測データが十分に存在しないものについては電子基準点に取り付けられた三角点の標高成果のみを改定しています

今後観測によって十分なデータが得られた離島については、順次三角点標高成果を改定する予定です。ジオイド・モデルの改定範囲については、以下のウェブサイトをご確認ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

|