参考資料2 全国活断層帯情報整備(「2万5千分1活断層図」作成)について

1.2万5千分1活断層図とは

平成7年1月の阪神・淡路大震災を契機に、政府の地震調査研究推進施策の一環として、内陸地震の長期評価に必要不可欠な情報である活断層の詳細な位置情報を電子地形図25000上に表した図です。

2.施策の位置付け

本施策は、政府の地震調査研究推進本部により平成21年4月に策定(平成24年9月改訂)された「新たな地震調査研究の推進について」及び科学技術・学術審議会により平成25年11月に建議された「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について」において調査の必要性が位置付けられています。また、防災基本計画(平成29年4月中央防災会議決定)では、活断層等に関する広報資料の作成、提供等に努めるものとされています。

3.活断層の定義と図の主な内容

この図における「活断層」とは、最近数十万年間に約千年から数万年の間隔で繰り返し活動してきた跡が地形に明瞭に表れており、今後も活動を繰り返すと考えられるものをいいます。このうち、風雨による侵食や堆積、また開発の影響などで活断層の位置を明確に表示できない区間は破線で、活動の跡が土砂の下に埋もれてしまっていると推定される区間は点線で表示しています。

また、活断層の位置の他、活断層の評価に関連する段丘地形・沖積低地・地すべり地形など、数十万年前から現在に形成された主な地形を併せて表示しています。

また、活断層の位置の他、活断層の評価に関連する段丘地形・沖積低地・地すべり地形など、数十万年前から現在に形成された主な地形を併せて表示しています。

4.調査方法

この調査は、空中写真を用いた写真判読により活断層を抽出し、併せて既存の調査結果も参考にして、活断層の詳細な位置を表したものです。

5.2万5千分1活断層図から把握できることの限界

この調査では、それぞれの活断層が過去にいつ動いたのかは調べていません。したがって、それぞれの活断層が次にいつ動くかは、この図からは分かりません。

また、2万5千分1活断層図で緑色で示されている地域(扇状地・沖積錘、沖積低地、及び埋立地・干拓地)は、川が運んできた土砂などによって最近数千年間に形成された土地です。この地域では今回の調査で確認できなかった未知の活断層が埋もれている可能性も残されています。

また、2万5千分1活断層図で緑色で示されている地域(扇状地・沖積錘、沖積低地、及び埋立地・干拓地)は、川が運んできた土砂などによって最近数千年間に形成された土地です。この地域では今回の調査で確認できなかった未知の活断層が埋もれている可能性も残されています。

6.2万5千分1活断層図の整備・公開状況

全国で188面(平成29年10月31日現在)の図葉を整備し、国土地理院のウェブページから公開しています。

2万5千分1活断層図のウェブページ

http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/active_fault.html

2万5千分1活断層図のウェブページ

http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/active_fault.html

7.用語の説明

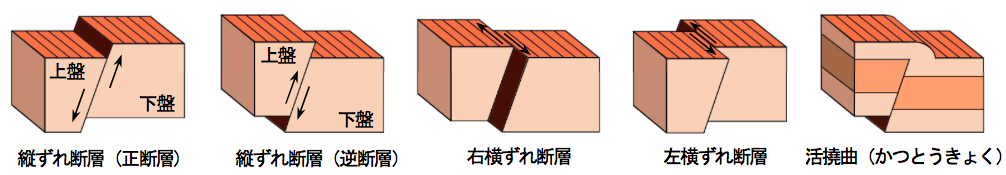

- 横ずれ:活断層の相対的な水平方向の変位の向き。断層線に向かって手前側に立って向こう側が右にずれれば右横ずれ断層、左にずれれば左横ずれ断層。本図では、変位の向きを赤い矢印で表示。

- 縦ずれ:活断層の上下方向の変位の向き。本図では、相対的に低下している側に短線を表示。

- 活褶曲:現在も続いている地殻変動により生じている波状地形。凸部また凹部を連ねた線で図示。

- 傾動:地形面が、現在も続いている地殻変動によって傾いている場所。最大傾斜方向で図示。

- 雁 行:複数の断層が片仮名の「ミ」の字、あるいは「杉」の字のつくりの形に配列すること。前者を右雁行、後者を左雁行と呼ぶ。

- 活撓曲:活断層のうち、変位が柔らかい地層内で拡散し、地表には段差ではなくたわみとして表れたもの。たわみの範囲及び傾斜方向を示す。

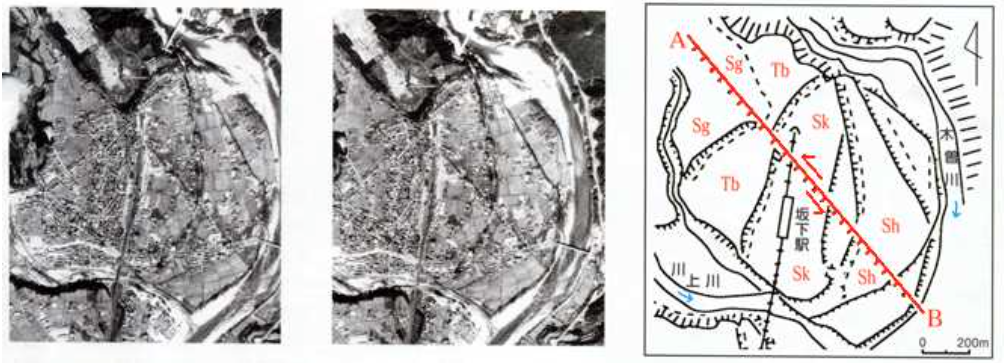

図1 空中写真判読

空中写真の中央の町を北西-南東方向に走る崖(図のA-B)が活断層であり、段差を形成しています。形成年代の異なる複数の段丘面(Sg、Tb、Sk、Sh)を切り、上下及び左横ずれ変位を示していることから活断層と判定された例です。

図2 活断層の種類