3. 地殻変動を監視する

宇宙から地球を測る技術等により国土の地殻変動を監視しています。

地殻変動情報を得るための測量・調査には電子基準点を用いたGNSS連続観測、水準測量、合成開口レーダーなどがあります。

また、緊急時においては、迅速に現地へ緊急測量調査班を派遣し機動観測を行います。

地殻変動情報を得るための測量・調査には電子基準点を用いたGNSS連続観測、水準測量、合成開口レーダーなどがあります。

また、緊急時においては、迅速に現地へ緊急測量調査班を派遣し機動観測を行います。

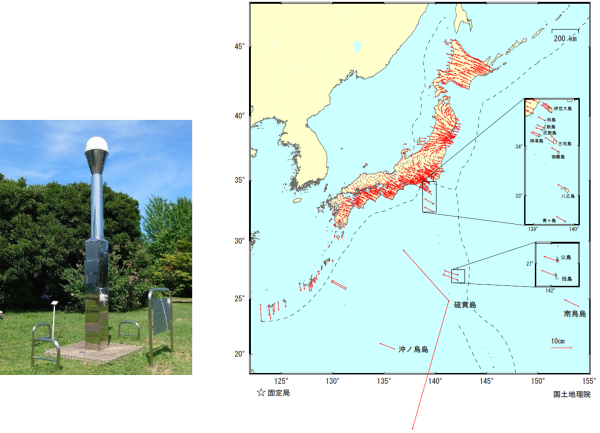

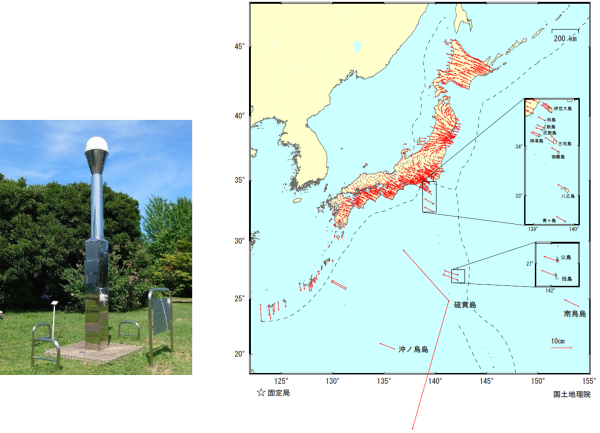

電子基準点によるGNSS連続観測

全国約1,300か所に配備された電子基準点で連続観測を行い日本列島の地殻変動を監視しています。

(左)電子基準点 (右)電子基準点の監視から明らかになった日本列島の地殻変動(2021年5月から2022年5月までの1年間の地殻変動(水平))

(左)電子基準点 (右)電子基準点の監視から明らかになった日本列島の地殻変動(2021年5月から2022年5月までの1年間の地殻変動(水平))

REGARD(電子基準点リアルタイム解析システム)による地殻変動監視

REGARD(リガード)は、地震発生後に電子基準点の変動量を自動で計算して、巨大地震による地殻変動と地震規模をすぐに把握することができます。

この結果は、津波警報更新の際の参考情報や政府における地震時の初動対応に使われています。

また、2022年12月に東北大学・JR東海(東海旅客鉄道株式会社)とREGARDの情報提供を行う産学官連携の協定を締結しREGARD情報を用いたリアルタイム津波浸水被害予測の高精度化、津波への対応力の強化を目指すことで合意しました。

REGARDによる解析の流れ

この結果は、津波警報更新の際の参考情報や政府における地震時の初動対応に使われています。

また、2022年12月に東北大学・JR東海(東海旅客鉄道株式会社)とREGARDの情報提供を行う産学官連携の協定を締結しREGARD情報を用いたリアルタイム津波浸水被害予測の高精度化、津波への対応力の強化を目指すことで合意しました。

REGARDによる解析の流れ

REGMOS(可搬型GNSS連続観測装置)による地殻変動監視

REGMOS(レグモス)は、電源がない場所や携帯電話の電波が圏外の場所でも、搭載した太陽電池パネルや衛星携帯電話を使用してGNSS連続観測ができる装置です。

電子基準点をサポートして詳細な地殻変動を捉えることが可能で、主に火山地域に配置されています。

また、2022年7月からは石川県能登地方に設置して、2020年12月頃から継続している地震活動による地殻変動観測を強化しています。

石川県能登地方で設置中のREGMOS

REGMOSによる観測結果(石川県能登地方の地震活動に伴う地殻変動)

電子基準点をサポートして詳細な地殻変動を捉えることが可能で、主に火山地域に配置されています。

また、2022年7月からは石川県能登地方に設置して、2020年12月頃から継続している地震活動による地殻変動観測を強化しています。

石川県能登地方で設置中のREGMOS

REGMOSによる観測結果(石川県能登地方の地震活動に伴う地殻変動)

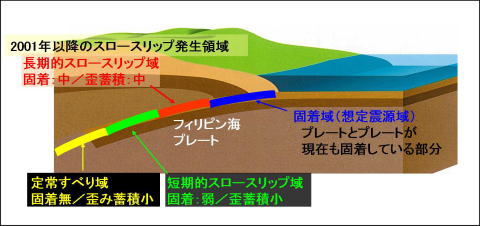

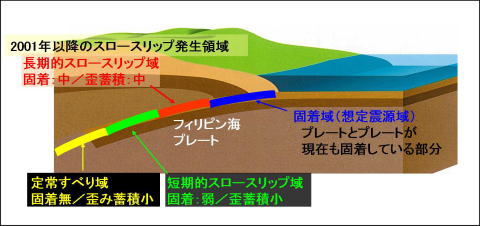

電子基準点によって解明したゆっくりすべり

日本の太平洋岸などでは、移動してきた海側のプレートが日本海溝、千島海溝や南海トラフという場所などで、日本列島のある陸側プレートの下に沈み込むことから、過去に巨大地震が発生しています。

電子基準点の観測によって、このプレートの境界部では、全国各地域で陸側のプレートと海側のプレートで地震を伴わないゆっくりとしたすべりの地殻変動(スロースリップ)が発生している場所を検出しました。

また、陸側のプレートと海側プレートが固着している場所(アスペリティ)の存在も地殻変動から分かってきました。この固着している場所で津波を伴うような大きな地震が繰り返し発生していることも分かってきました。

さらには繰り返し発生する地震の範囲、大きさが解明されつつあり、震源となるアスペリティの分布を知ることは、備えるべき地震の大きさや強さを知る上でとても重要なことです。

東海地域のプレート境界面上の歪みの蓄積・解放様式

電子基準点の観測によって、このプレートの境界部では、全国各地域で陸側のプレートと海側のプレートで地震を伴わないゆっくりとしたすべりの地殻変動(スロースリップ)が発生している場所を検出しました。

また、陸側のプレートと海側プレートが固着している場所(アスペリティ)の存在も地殻変動から分かってきました。この固着している場所で津波を伴うような大きな地震が繰り返し発生していることも分かってきました。

さらには繰り返し発生する地震の範囲、大きさが解明されつつあり、震源となるアスペリティの分布を知ることは、備えるべき地震の大きさや強さを知る上でとても重要なことです。

東海地域のプレート境界面上の歪みの蓄積・解放様式

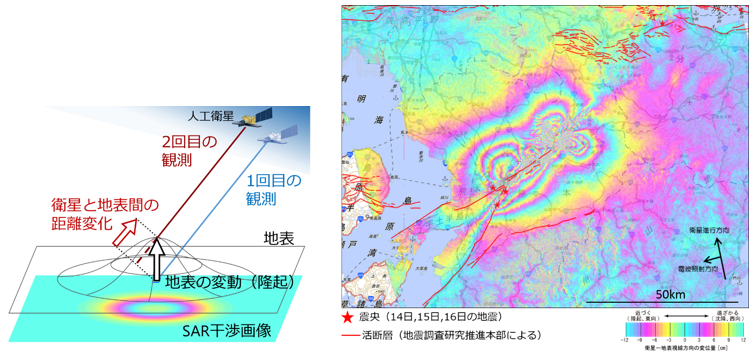

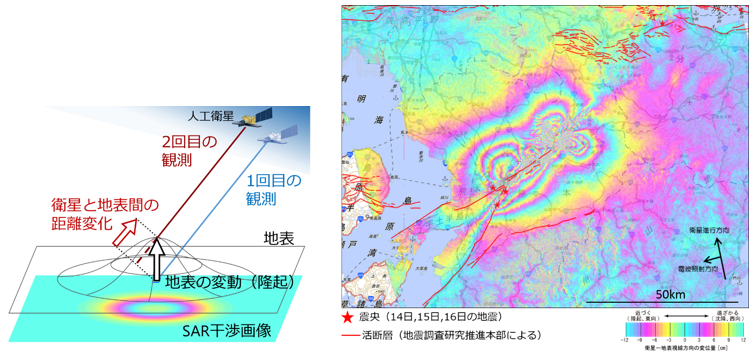

干渉SAR(合成開口レーダー:Synthetic Aperture Radar)による地表の変動の面的な監視

干渉SARは、人工衛星から電波を送受信することで、地表の変動を数cmの精度で面的に計測できる技術です。

干渉SARでは、時期が異なる2回の観測データを精密に比較することにより、2回の観測の間に生じた地表の変位量(具体的には、衛星と地表間の距離の変化)を計測します。

距離の変化は、電波の位相差で表され、位相に応じて色が割り当てられます。そのため、地表の変動は縞模様の画像(SAR干渉画像)で表現され、縞の中心ほど変動が大きくなります。

干渉SARの詳細については国土地理院の干渉SARのページをご参照ください。

(左)干渉SARの原理 (右)熊本地震による地殻変動(2016年1月26日~2016年4月19日の解析結果)(解析:国土地理院 原初データ所有:JAXA)

干渉SARでは、時期が異なる2回の観測データを精密に比較することにより、2回の観測の間に生じた地表の変位量(具体的には、衛星と地表間の距離の変化)を計測します。

距離の変化は、電波の位相差で表され、位相に応じて色が割り当てられます。そのため、地表の変動は縞模様の画像(SAR干渉画像)で表現され、縞の中心ほど変動が大きくなります。

干渉SARの詳細については国土地理院の干渉SARのページをご参照ください。

(左)干渉SARの原理 (右)熊本地震による地殻変動(2016年1月26日~2016年4月19日の解析結果)(解析:国土地理院 原初データ所有:JAXA)

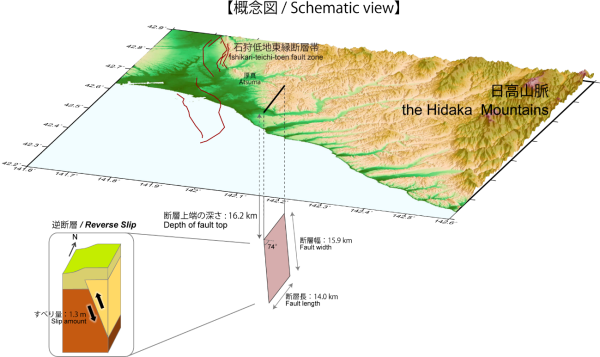

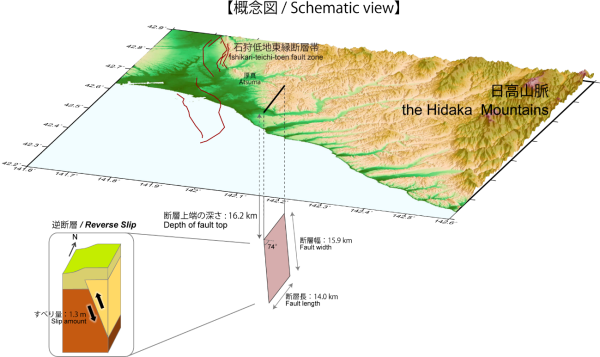

地殻変動結果を用いた震源断層モデルの推定

電子基準点での観測や干渉SARにより把握した地殻変動を基にして、大地震発生時に地表の揺れや地殻変動を引き起こした原因である震源断層の解明を行っています。

下の図は2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震について、震源断層の位置や動き、地震の規模などの特徴を明らかにした震源断層モデルの推定結果です。

このような情報は、政府の地震調査委員会に提供され、地震活動の評価に活用されます。

震源断層モデルの概念図(平成30年北海道胆振東部地震)

下の図は2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震について、震源断層の位置や動き、地震の規模などの特徴を明らかにした震源断層モデルの推定結果です。

このような情報は、政府の地震調査委員会に提供され、地震活動の評価に活用されます。

震源断層モデルの概念図(平成30年北海道胆振東部地震)

地震予知連絡会の運営

地震予知連絡会は、地震に関する観測・研究を実施している機関や大学の研究者で構成され、

昭和 44 年 4 月に測地学審議会(現科学技術・学術審議会測地学分科会)の建議により国土地理院に事務局を置き発足しました。

地震の予知・予測により地震災害の軽減に貢献することを目的とし、観測・研究情報を交換するとともに、将来発生する地震の予知・予測に関する学術的検討を行っています。

会議の様子

昭和 44 年 4 月に測地学審議会(現科学技術・学術審議会測地学分科会)の建議により国土地理院に事務局を置き発足しました。

地震の予知・予測により地震災害の軽減に貢献することを目的とし、観測・研究情報を交換するとともに、将来発生する地震の予知・予測に関する学術的検討を行っています。

会議の様子