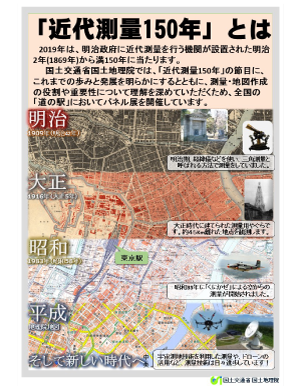

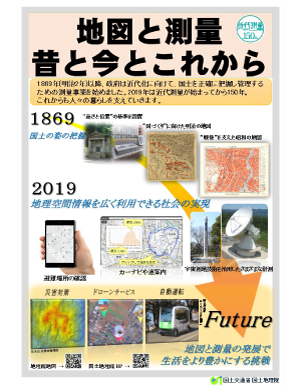

近代測量150年

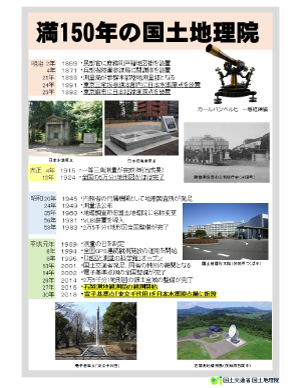

近代測量150年2019年は、明治政府に近代測量を行う機関として、国土地理院の前身である「民部官庶務司戸籍地図掛(みんぶかんしょむつかさこせきちずかかり)」が設置された1869年(明治2年)から満150年に当たります。

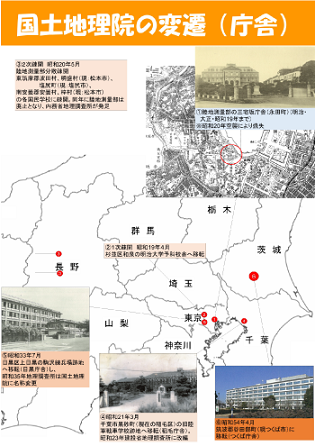

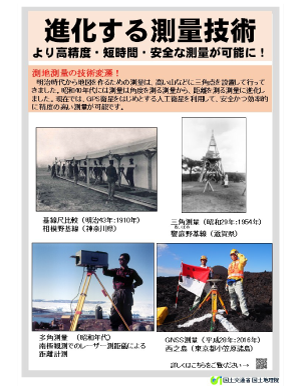

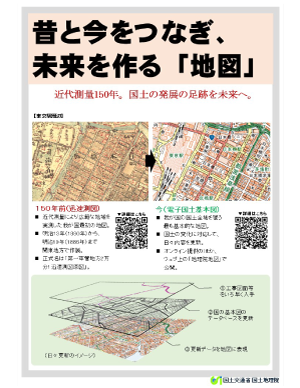

測量・地図作成事業は、国家プロジェクトの一つとして国土開発の土台となってきました。 国土交通省国土地理院では、「近代測量150年」の節目に、これまでの歩みと発展を明らかにするとともに、測量・地図作成の役割や重要性について理解を深めていただくため、全国各地で様々なイベントを開催します。 2019年は、1869年に国土地理院の前身である民部官庶務司戸籍地図掛(みんぶかんしょむつかさこせきちずかかり)が設置され、近代測量が始まって150年に当たります。この間、国土地理院がどのような歩みを辿ってきたのか、沿革(通史)と庁舎の変遷を紹介します。

国土交通本省、地方整備局等の協力のもと、地域における様々な情報発信や地域連携の拠点である「道の駅」164箇所で、「近代測量150年のあゆみ」と最近の国土地理院の活動を紹介するパネル展を2019年2月から12月に開催しました。 |