地殻変動監視とは?

地殻変動

国土地理院では、全国約1,300か所に設置した電子基準点について、日々の位置の変化を詳しく調べることで、日本列島の地殻変動を監視しています。

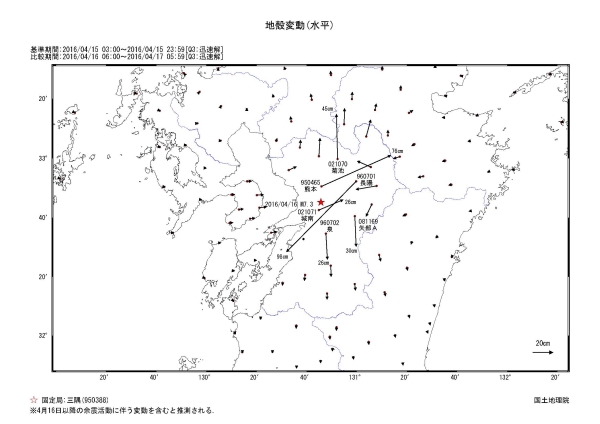

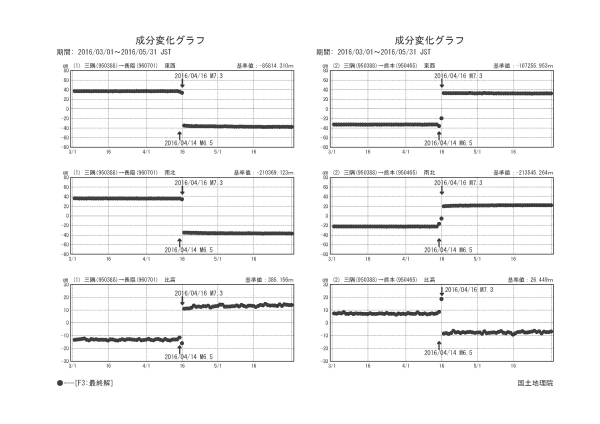

事例1:平成28年熊本地震

2016年4月16日に熊本県熊本地方で発生した地震では、電子基準点で観測されたデータを解析した結果、震源に近い電子基準点「長陽」(熊本県阿蘇郡南阿蘇村)が南西方向に約97cmの変動、上下方向に約23cmの隆起するなど、熊本県を中心とした地域で大きな地殻変動が確認されました。

|

|

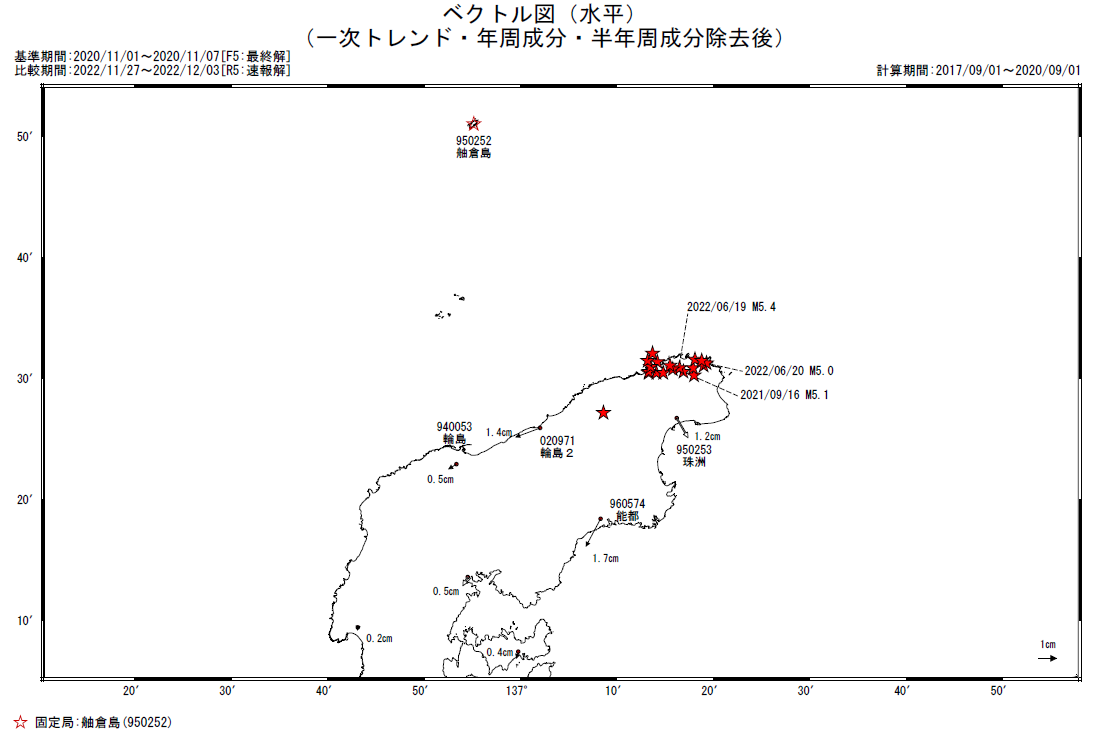

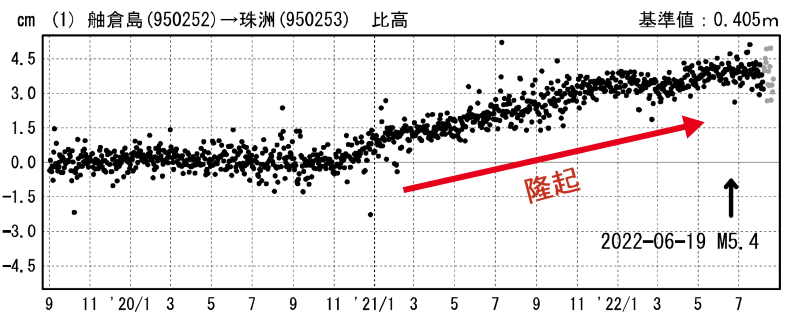

事例2:石川県能登地方の地震活動

2020年12月頃から石川県能登地方では活発な地震活動が継続しています。電子基準点で観測されたデータを解析した結果、 2022年7月頃までに電子基準点「珠洲」で累積4cm程度の隆起、電子基準点「能都」で南南西方向に累積1cmを超える変動が観測されています。

|

|

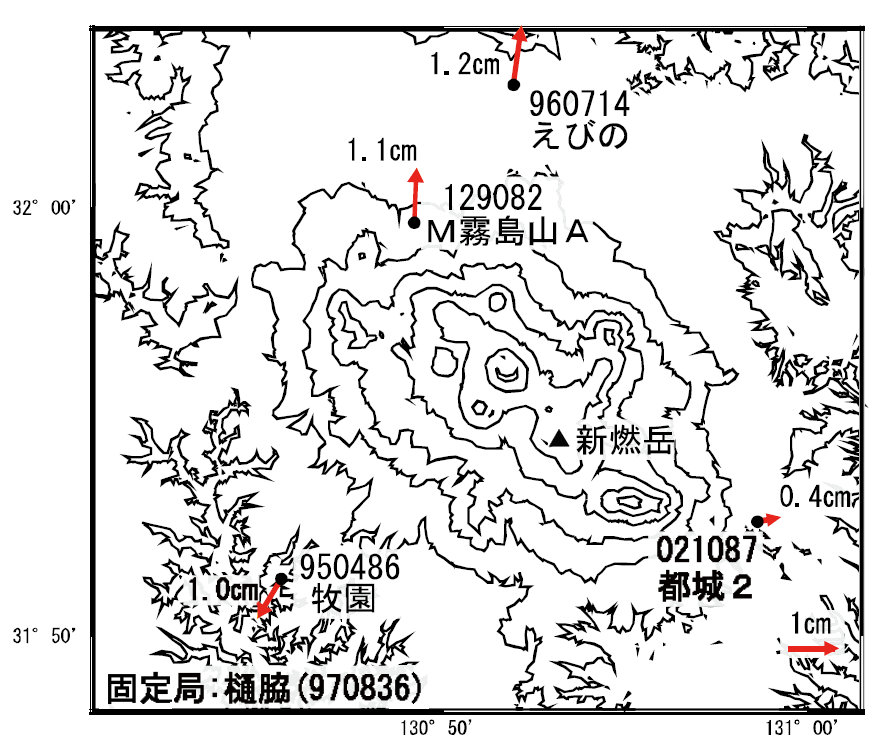

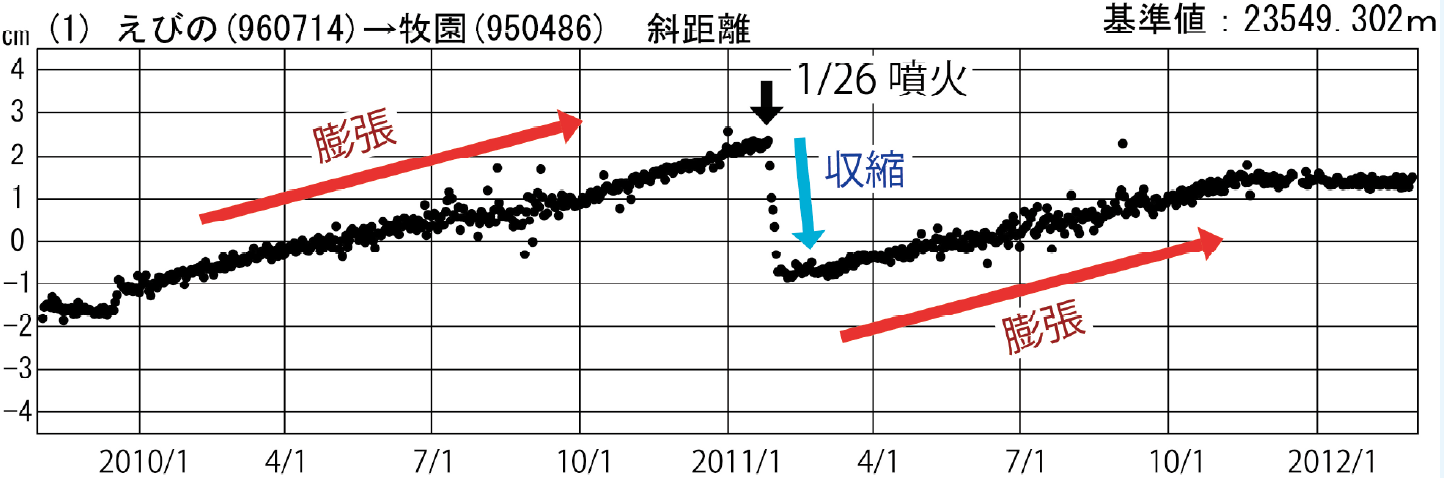

火山は、地下にあるマグマの活動の活発化に伴い、マグマが地表面近くに上昇すると、山体外側に向けて圧力が生じ、山体が膨張します。噴火の前兆を示している場合があることから、国土地理院では全国の火山を常時観測しています。

事例:霧島山新燃岳

宮崎県と鹿児島県の県境に位置する霧島山(新燃岳)で2011年、2017年、2018年に噴火が発生した際には、電子基準点「牧園」などで、火山活動の活発化に伴う山体の膨張、及び、火山活動の鎮静化に伴う山体の収縮をとらえました。 |

|

国土地理院のGNSS連続観測により、プレート境界面上での固着により大陸プレートが海洋プレートに引きずり込まれる方向へ動く地殻変動が、大きな地震の影響を受けている期間を除き、日本の広い範囲において観測されています。ところが、この通常の傾向とは異なる地殻変動が、房総半島や東海地方、四国地方などで繰り返し観測されています。

このような非定常地殻変動は、スロースリップと呼ばれる、プレート境界面上での固着により引きずり込まれる方向とは逆向きのすべりによって、引き起こされていると考えられています。

プレート境界で発生するスロースリップは、さらに短期的スロースリップと長期的スロースリップに分けられます。短期的スロースリップは、およそ数日間かけて発生する現象で、東海地方や四国地方では数か月に1回の頻度で発生していることが知られています。また、長期的スロースリップは、数か月から数年かけて、プレート境界がゆっくりすべる現象で、東海地方や四国地方では、過去に繰り返し発生していたと推定されています。

スロースリップは、南海トラフ地震などの巨大地震との関連性が指摘されており、巨大地震の震源域に与える影響等、巨大地震の発生メカニズム解明のための研究対象として注目されています。

国土地理院では、短期的・長期的スロースリップに伴う非定常地殻変動を監視し、関係会議において定期的に報告しています。 ※2

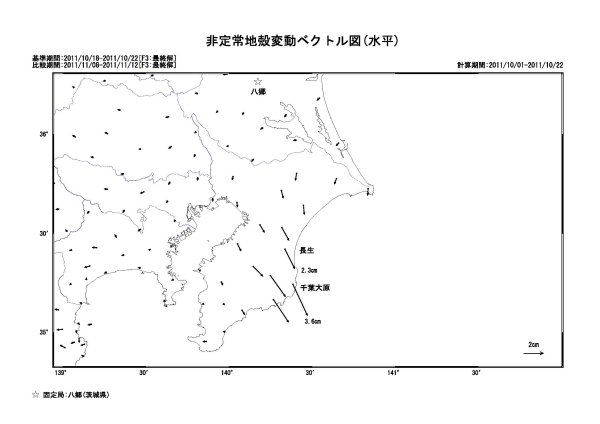

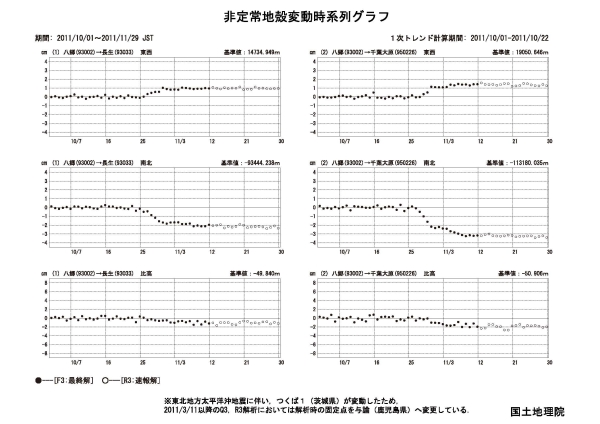

事例:房総半島沖のスロースリップイベント

房総半島で2011年10月26日頃から2011年11月8日頃にかけて、南南東方向へのゆっくりとして非定常な地殻変動が観測されました。 |

|