業務の紹介

観測中のVLBIアンテナ 観測とは、天体からの微弱な電波を、世界中の複数のアンテナで受信し記録することです。観測は、「いつ」「どの観測局が」「どの天体を」「何秒間」記録するか、あらかじめ決められており、それにのっとって観測します。観測は昼夜・休日を問わず行われるので、アンテナの駆動は自動で行われます。

国土地理院は、アジア地域の代表的な観測局として、地球上の正確な位置を測る観測や、地球の自転速度を測る観測を中心に、国際的な観測を実施しています。また、アジア・オセアニア地域と連携した国際観測も積極的に行っています。

相関処理、解析を行うサーバー群 各観測局で記録したデータは、高速通信回線等を経由して相関局へと送られます。集められた観測データを比較し、アンテナ間の遅延時間を算出することを相関処理と呼びます。その後、相関処理結果を用いてアンテナ間の基線長などを求める1次解析を行います。さらに、長年にわたる1次解析結果を使って、VLBI観測局の位置や速度、EOPを計算します。

国土地理院は、IVS公認の相関局として相関処理を行うと共に、解析センターとして地球自転速度の変化を算出しています。 VLBIの目的は、世界中のアンテナと協力することで初めて達成できます。このため、VLBIを推進する国際組織として、国際VLBI事業(IVS)が設立されています。国土地理院は、観測やデータ処理を行うだけでなく、評議員を派遣するなどIVS設立当初から積極的に活動し、VLBIを通じた国際連携を推進しています。

国際VLBI事業(IVS)ウェブサイト(新規ウィンドウ表示) また、平成26年(2014年)には、アジア・オセアニア地域のVLBIの発展や連携を促進するために、他国と協力してアジア・オセアニアVLBIグループ(AOV)を設立しました。この地域のVLBIの発展、推進に貢献するため、AOVの中心的な役割を担い、さらに精力的に活動してまいります。 アジア・オセアニアVLBIグループ(AOV)ウェブサイト(新規ウィンドウ表示)

世界の主なVLBIアンテナ 全球VLBI観測システム(VGOS)国際VLBI事業(IVS)は、

・位置精度1mm ・観測局位置と地球自転(姿勢)の連続観測 ・24時間以内の測地解の算出 を目標として、従来よりも高精度な観測である全球VLBI観測システム(VGOS: VLBI Global Observing System)への移行を推進しています。 石岡VLBI観測施設のアンテナは、VGOSに求められる仕様(駆動速度や受信帯域の広域化)を満たしており、平成28年から従来の観測とともにVGOS観測を実施しています。 ローカルタイ測量とは?

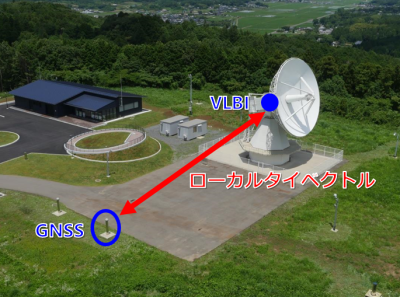

ローカルタイベクトル 宇宙から地球上の正確な位置を測る技術として、VLBIの他にGNSS等の複数の宇宙測地技術が用いられています。地球の位置(緯度・経度)の国際的な基準(ITRF:国際地球基準座標系)は、これらの技術を組み合わせて構築されますが、組み合わせる際に、異なる宇宙測地技術の観測点間の位置関係(ローカルタイベクトル)が必要になります。この位置関係を精密に求める作業を、ローカルタイ測量と呼びます。

国土地理院は、石岡測地観測局においてローカルタイ測量を定期的に行い、VLBIとGNSS(電子基準点)間の位置関係(ローカルタイベクトル)を精密に求めています。この結果は、IERS(国際地球回転・基準系事業)に提出し、ITRFを構築する際に使用される重要なデータとなっています。 ローカルタイ測量の説明動画をYouTubeで公開しました。ローカルタイ測量について分かりやすく説明していますのでぜひ御覧ください。

*本動画は一橋大学が企画立案し、国土地理院も共同で作成したものです。 ローカルタイ測量の結果ローカルタイ測量で得られた、石岡測地観測局におけるVLBIと電子基準点間の位置関係は以下のとおりです。この結果はITRF2020構築に利用されました。

ローカルタイベクトル

|