平成30年(2018年)霧島山(新燃岳)の噴火に関する対応

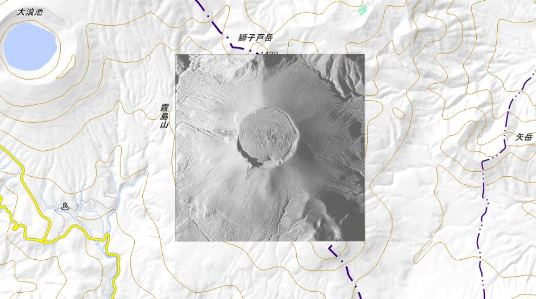

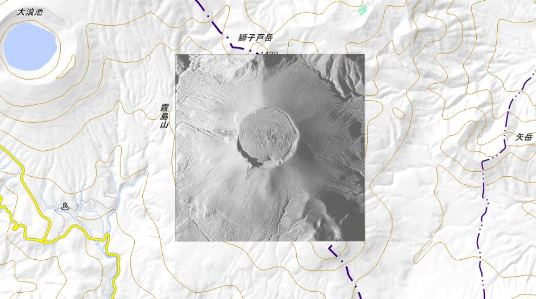

航空機SAR観測結果

航空機SAR画像

国土地理院は、平成30年3月27日、測量用航空機くにかぜに搭載したSARを用いて新燃岳周辺の観測を行いました。

(航空機SARの観測結果の詳細については、下記のPDFをご覧下さい。)

くにかぜによる噴火後の航空機SAR画像について(PDF:4.3MB)

(航空機SARの観測結果の詳細については、下記のPDFをご覧下さい。)

くにかぜによる噴火後の航空機SAR画像について(PDF:4.3MB)

○地理院地図から、より高解像度の画像がご覧いただけます。(地理院地図による閲覧はこちら)

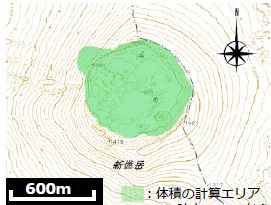

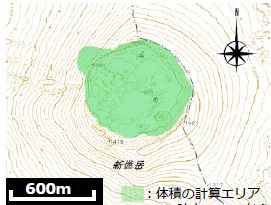

航空機SARデータによる霧島山(新燃岳)の地形変化解析

測量用航空機くにかぜに登載した航空機SARによる、新燃岳火口周辺の2時点(平成30年3月27日・平成29年10月12日)の観測データからDSMを作成し、体積の変化を見積もりました。

詳細については、下記のPDFをご覧下さい。

航空機SARデータによる霧島山(新燃岳)の地形変化解析(PDF:505KB)

詳細については、下記のPDFをご覧下さい。

航空機SARデータによる霧島山(新燃岳)の地形変化解析(PDF:505KB)

だいち2号のSAR強度画像に基づく地形変化

だいち2号のSARデータを使用した解析により、3月1日以降に噴火が発生した霧島山(新燃岳)の火山活動に伴う地形変化を以下のとおり明らかにしました。

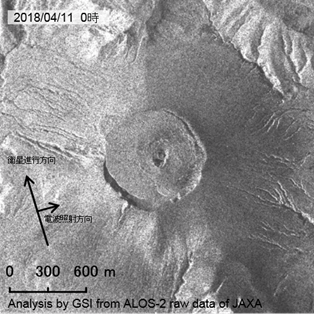

(平成30年4月11日0:18観測時点)

※ SAR強度画像から、高解像度(PNG形式)がダウンロードできます。

1.噴火開始後の地形変化 ※画像をクリックすると地理院地図が表示されます。

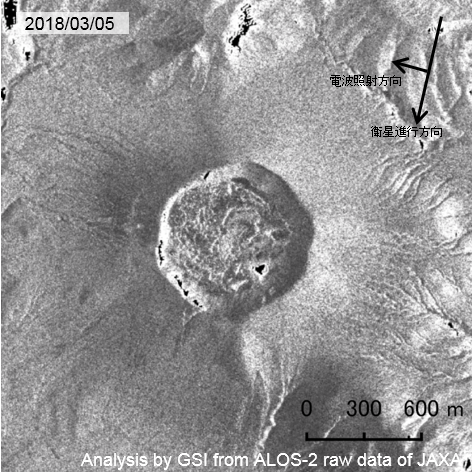

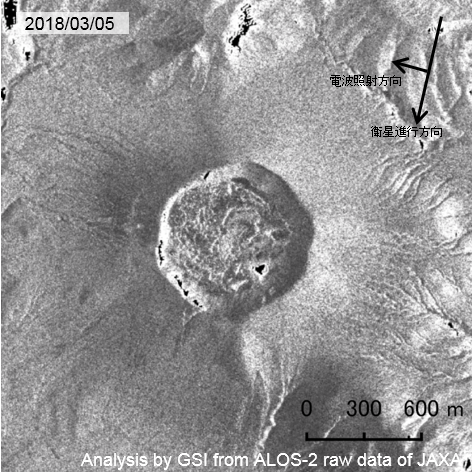

図1:2017 年10月31日23:30頃のSAR強度画像 図2:2018 年 3 月 5日12:18頃のSAR強度画像

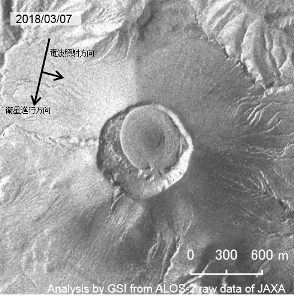

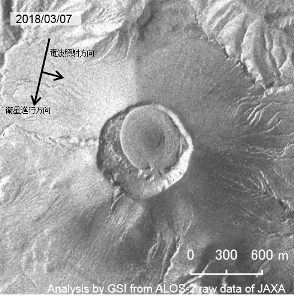

図3:2018 年 3 月 6日23:30頃のSAR強度画像 図4:2018 年 3 月 7日13:00頃のSAR強度画像

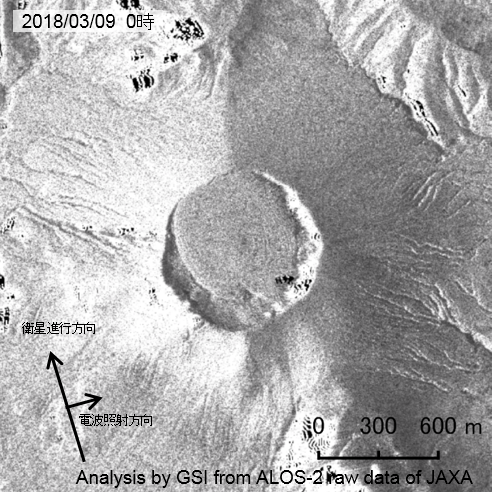

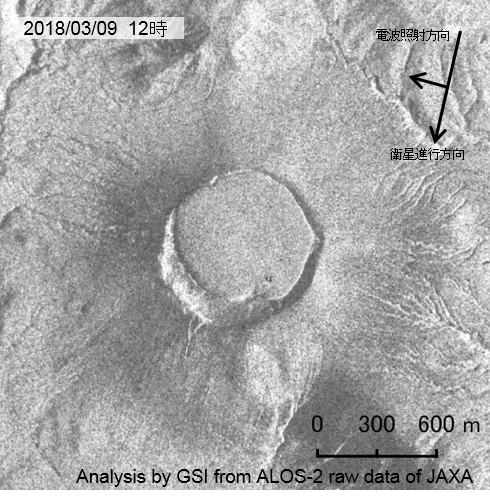

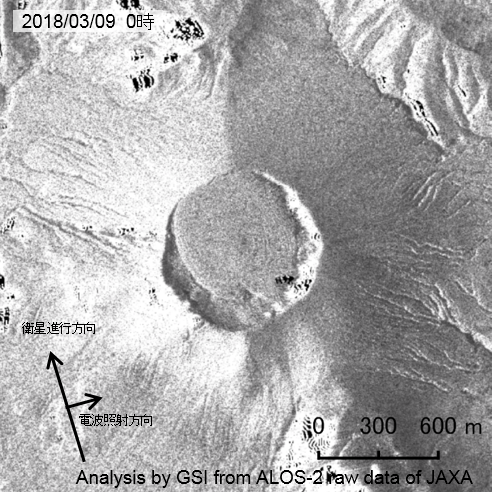

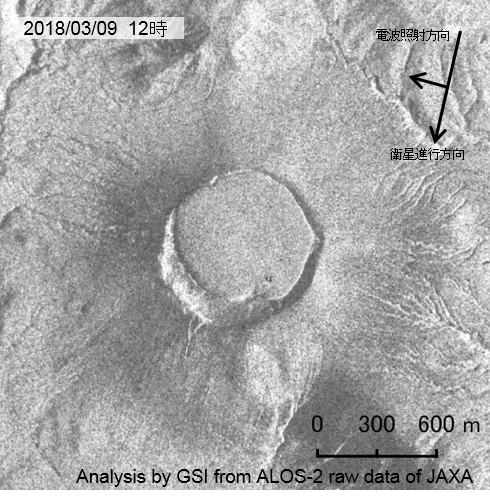

図5:2018 年 3 月 9日0:11頃のSAR強度画像 図6:2018 年 3 月 9日12:04頃のSAR強度画像

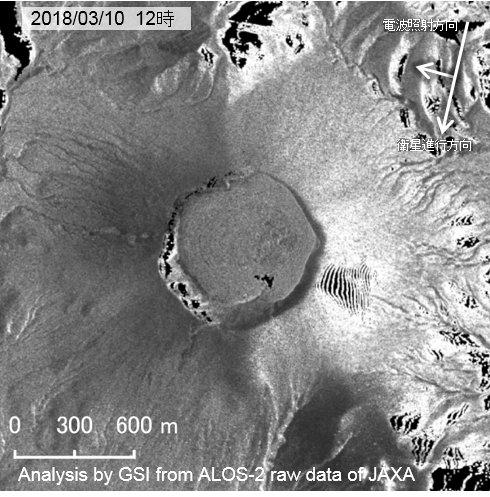

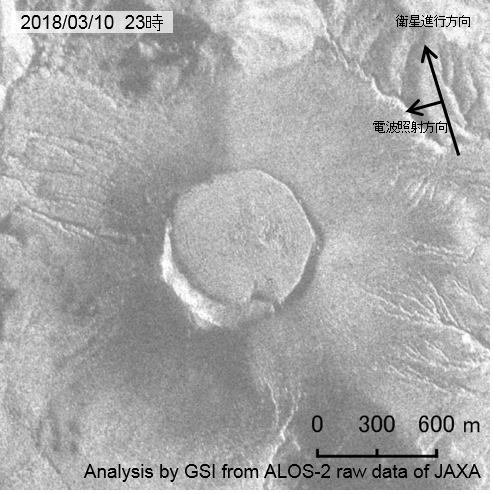

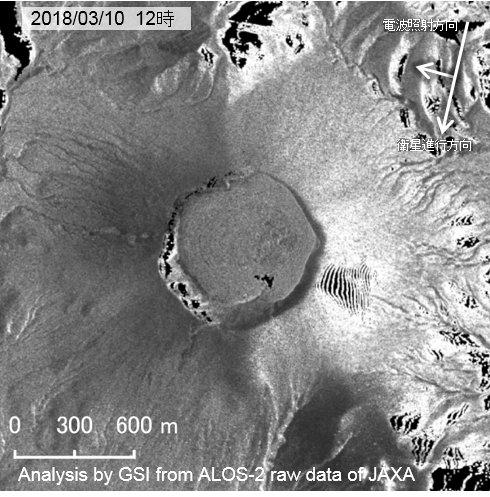

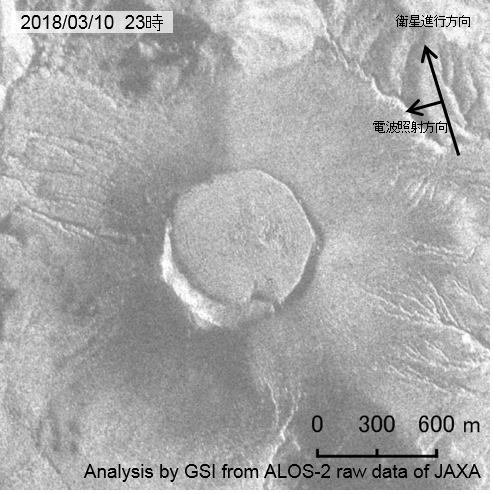

図7:2018年 3月10日12:25頃のSAR強度画像 図8:2018年 3月10日23:16頃のSAR強度画像

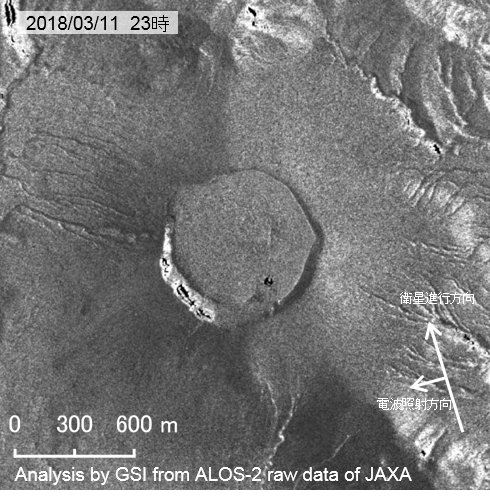

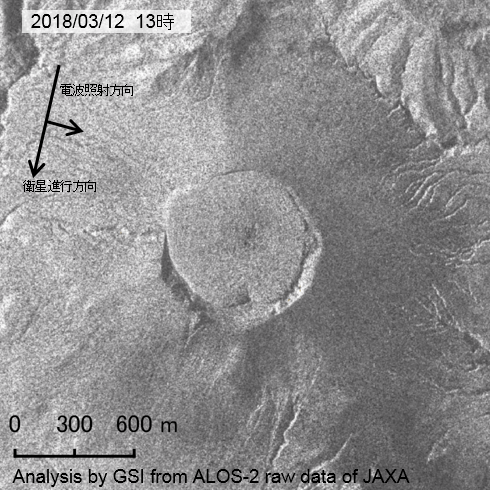

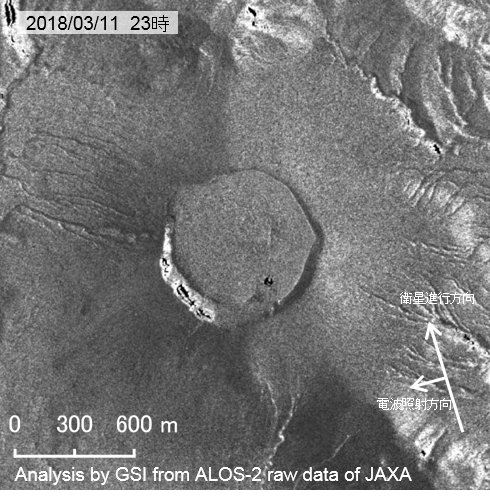

図9:2018年 3月11日23:36頃のSAR強度画像 図10:2018年 3月12日13:07頃のSAR強度画像

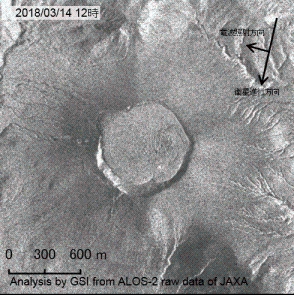

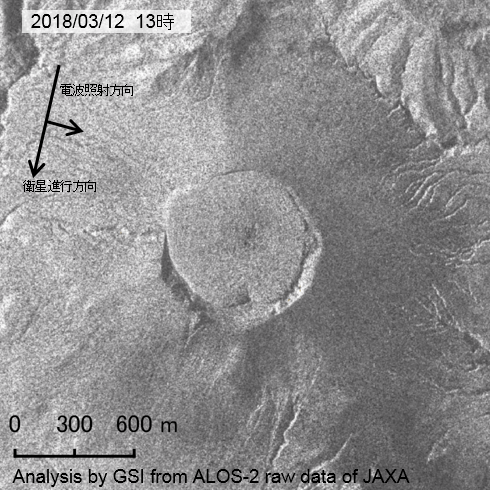

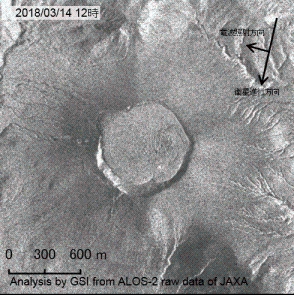

図11:2018年 3月14日0:18頃のSAR強度画像 図12:2018年 3月14日12:11頃のSAR強度画像

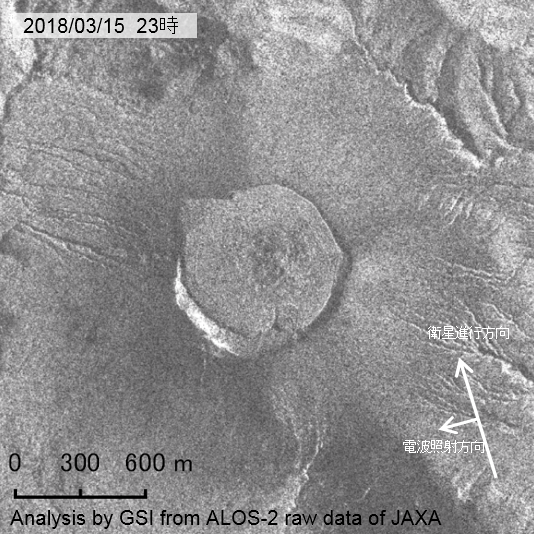

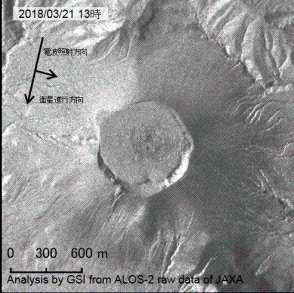

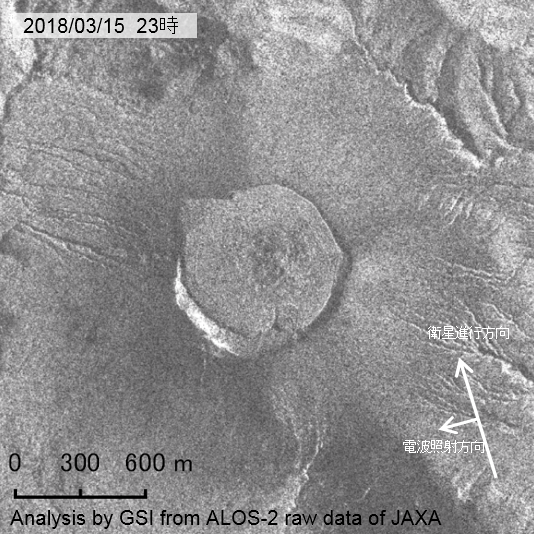

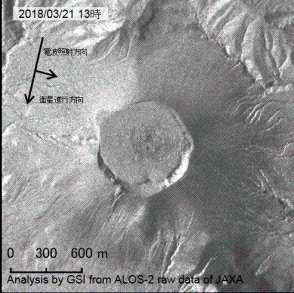

図13:2018年 3月15日23:23頃のSAR強度画像 図14:2018年 3月21日13:00頃のSAR強度画像

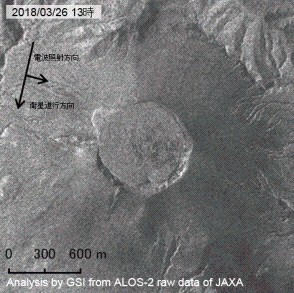

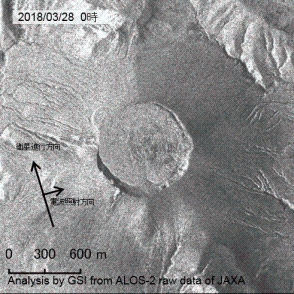

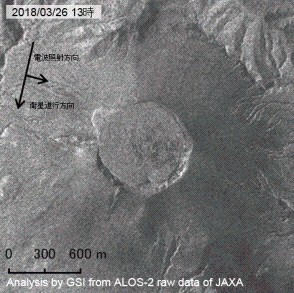

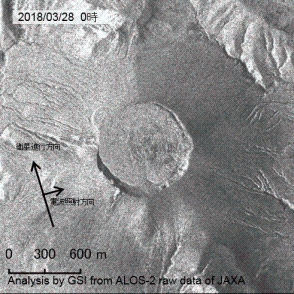

図15:2018年 3月26日13:07頃のSAR強度画像 図16:2018年 3月28日 0:18頃のSAR強度画像

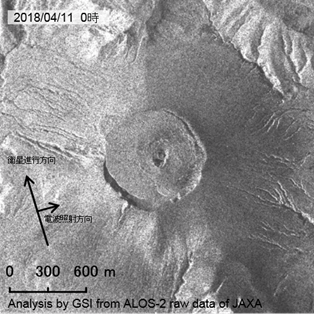

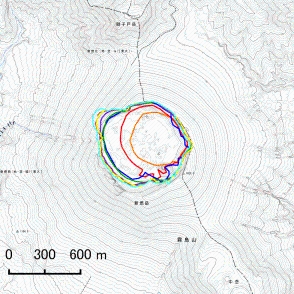

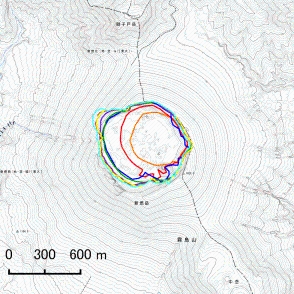

図17:2018年 4月11日0:18頃のSAR強度画像 図18: SAR強度画像から判読した地形変化領域

(橙線は3月6日、赤線は3月7日、青線は3月9日0:11頃、緑線は3月9日12:04頃、紫線は3月12日13:07頃、茶線は3月14日12:11頃、黄線は3月15日23:23頃、水色線は3月21日13:00頃)

※SAR強度画像:SAR強度画像は地表面の電磁波の散乱強度に応じて、反射が強いと白く、弱いと黒く表されます。こうしたSAR強度画像の性質を利用して地表面の形状等の変化を抽出することができます。

※観測データは、火山噴火予知連絡会衛星解析グループを通して、JAXAから提供されたものです。

解析:国土地理院 原初データ所有:JAXA

(平成30年4月11日0:18観測時点)

- 新燃岳火口中央部付近に直径約100mの地形変化を検出しました。この地形変化は3月28日0:18以降に生じたものと考えられます。

- 3月12日以降、火口内の溶岩の範囲に顕著な変化はありません。

- 新燃岳火口内の溶岩は、北西側で火口縁を越えています。火口外への流出は3月9日に開始しましたが、流出速度は非常にゆっくりです。

- 溶岩は新燃岳火口の一面に広がっており、その直径は約700mとなっています。

| 観測年月日 時刻 |

衛星進行方向 電波照射方向 入射角 |

地形変化領域 (溶岩) |

公表日時 | 画像 (PNG形式) |

|

| 1 | 2017年10月31日 23:30頃(噴火前) |

北行 左 48° |

---- | 2018年3月 7日 | SAR強度画像 |

| 2 | 2018年 3月 5日 12:18頃 |

南行 右 36° |

---- | 2018年3月 9日 10時 |

SAR強度画像 |

| 3 | 2018年 3月 6日 23:30頃 |

北行 左 48° |

直径約450m | 2018年3月 7日 | SAR強度画像 |

| 4 | 2018年 3月 7日 13:00頃 |

南行 左 46° |

直径約550m | 2018年3月 7日 | SAR強度画像 |

| 5 | 2018年3月 9日 0:11頃 |

北行 右 33° |

直径約650m | 2018年3月 9日 10時 |

SAR強度画像 |

| 6 | 2018年3月 9日 12:04頃 |

南行 右 53° |

直径約700m | 2018年3月 9日 19時 |

SAR強度画像 |

| 7 | 2018年3月10日 12:25頃 |

南行 右 23° |

直径約700m | 2018年3月10日 | SAR強度画像 |

| 8 | 2018年3月10日 23:16頃 |

北行 左 61° |

直径約700m | 2018年3月11日 | SAR強度画像 |

| 9 | 2018年3月11日 23:36頃 |

北行 左 39° |

直径約700m | 2018年3月12日 | SAR強度画像 |

| 10 | 2018年3月12日 13:07頃 |

南行 左 53° |

直径約700m | 2018年3月12日 | SAR強度画像 |

| 11 | 2018年3月14日 0:18頃 |

北行 右 43° |

直径約700m | 2018年3月14日 | SAR強度画像 |

| 12 | 2018年3月14日 12:11頃 |

南行 右 46° |

直径約700m | 2018年3月14日 | SAR強度画像 |

| 13 | 2018年3月15日 23:23頃 |

北行 左 55° |

直径約700m | 2018年3月16日 | SAR強度画像 |

| 14 | 2018年3月21日 13:00頃 |

南行 左 46° |

直径約700m | 2018年3月23日 | SAR強度画像 |

| 15 | 2018年3月26日 13:07頃 |

南行 左 53° |

直径約700m | 2018年3月29日 | SAR強度画像 |

| 16 | 2018年3月28日 0:18頃 |

北行 右 43° |

直径約700m | 2018年3月29日 | SAR強度画像 |

| 17 | 2018年4月 11日 0:18頃 |

北行 右 43° |

直径約700m | 2018年4月11日 | SAR強度画像 |

1.噴火開始後の地形変化 ※画像をクリックすると地理院地図が表示されます。

図1:2017 年10月31日23:30頃のSAR強度画像 図2:2018 年 3 月 5日12:18頃のSAR強度画像

図3:2018 年 3 月 6日23:30頃のSAR強度画像 図4:2018 年 3 月 7日13:00頃のSAR強度画像

図5:2018 年 3 月 9日0:11頃のSAR強度画像 図6:2018 年 3 月 9日12:04頃のSAR強度画像

図7:2018年 3月10日12:25頃のSAR強度画像 図8:2018年 3月10日23:16頃のSAR強度画像

図9:2018年 3月11日23:36頃のSAR強度画像 図10:2018年 3月12日13:07頃のSAR強度画像

図11:2018年 3月14日0:18頃のSAR強度画像 図12:2018年 3月14日12:11頃のSAR強度画像

図13:2018年 3月15日23:23頃のSAR強度画像 図14:2018年 3月21日13:00頃のSAR強度画像

図15:2018年 3月26日13:07頃のSAR強度画像 図16:2018年 3月28日 0:18頃のSAR強度画像

図17:2018年 4月11日0:18頃のSAR強度画像 図18: SAR強度画像から判読した地形変化領域

(橙線は3月6日、赤線は3月7日、青線は3月9日0:11頃、緑線は3月9日12:04頃、紫線は3月12日13:07頃、茶線は3月14日12:11頃、黄線は3月15日23:23頃、水色線は3月21日13:00頃)

※SAR強度画像:SAR強度画像は地表面の電磁波の散乱強度に応じて、反射が強いと白く、弱いと黒く表されます。こうしたSAR強度画像の性質を利用して地表面の形状等の変化を抽出することができます。

※観測データは、火山噴火予知連絡会衛星解析グループを通して、JAXAから提供されたものです。

解析:国土地理院 原初データ所有:JAXA

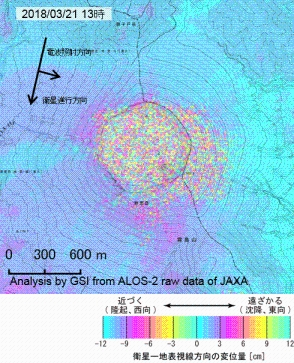

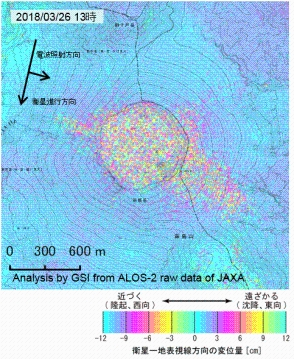

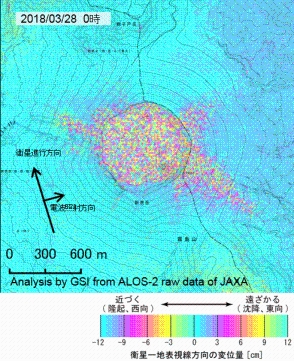

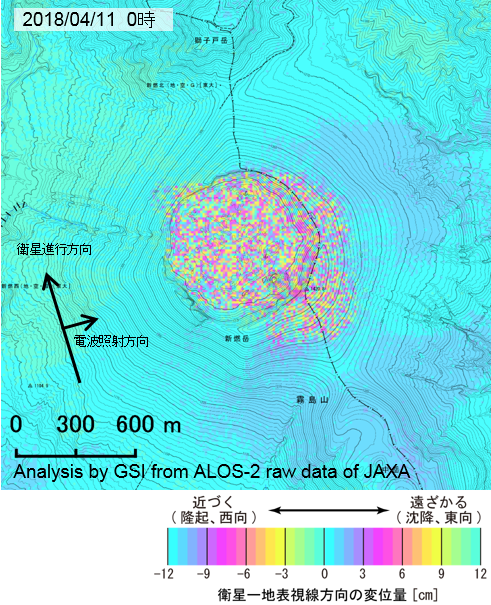

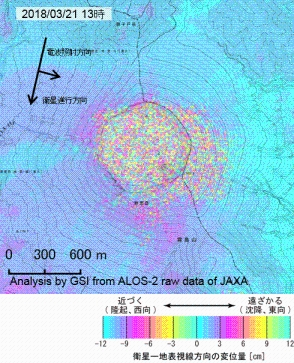

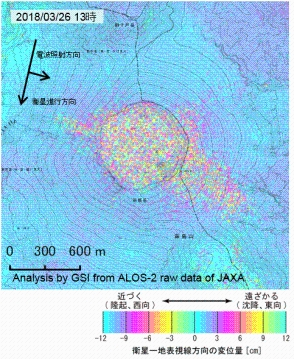

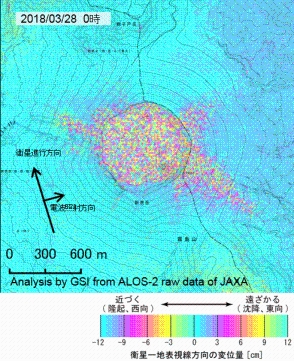

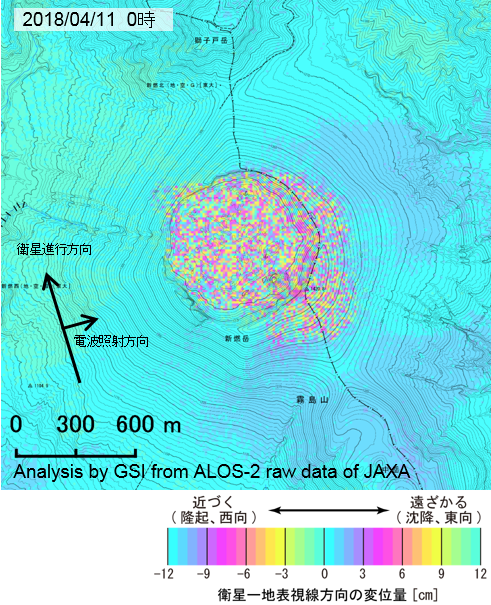

だいち2号干渉SAR による変動について

国土地理院は、だいち2号のSARデータを使用した解析により、3月1日以降に噴火が発生した霧島山(新燃岳)の火山活動に伴う地殻変動を以下のとおり明らかにしました。

(平成30年4月11日0:18観測時点)

図1:2018年3月7日~2018年3月21日の解析結果 図2:2018年3月12日~2018年3月26日の解析結果

図3:2018年3月14日~2018年3月28日の解析結果 図4:2018年3月28日~2018年4月11日の解析結果

※今回の結果は速報であり、より詳細な分析等により、今後内容が更新されることがあります。

※干渉SAR の精度は一般的には数cm 程度とされています。また、衛星の観測条件が異なる場合、同じ地殻変動であっても、解析結果の見え方に違いが生じます。

※観測データは、火山噴火予知連絡会衛星解析グループを通して、JAXA から提供されたものです。

解析:国土地理院 原初データ所有:JAXA

○参考資料

SAR 干渉解析の原理(PDF 形式:880KB)

非干渉(砂をまいたようなざらざらした模様)とは

衛星進行方向と電波照射方向による見え方の違い(PDF 形式:100KB)

国土地理院干渉SAR ホームページ

SAR 干渉画像の誤差

(過去の更新情報)

だいち2号のSAR強度画像に基づく地形変化

平成30年3月28日0:18観測時点

平成30年3月21日13:00観測時点

平成30年3月15日23:23観測時点

平成30年3月14日12:11観測時点

平成30年3月12日13:07観測時点

平成30年3月10日23:16観測時点

平成30年3月10日12:25観測時点

平成30年3月9日12:04観測時点

平成30年3月9日00:11観測時点

平成30年3月7日13:00観測時点

だいち2号干渉SAR による変動について

平成30年3月28日0:18観測時点

平成30年3月21日13:00観測時点

(平成30年4月11日0:18観測時点)

- 3月28日以降、新燃岳の火口周辺の山体に顕著な地殻変動は見られません。

| 1回目 ~ 2回目 |

衛星進行 方向 |

電波照射 方向 (照射方位) |

観測モード | 入射角 (中心) |

高解像度画像 (公表日) |

|

| 1 | 2018年3月7日 ~ 2018年3月21日 |

南行 | 左(東) | スポットライト | 46° | 2018年3月23日 |

| 2 | 2018年3月12日 ~ 2018年3月26日 |

南行 | 左(東) | 高分解能 | 53° | 2018年3月29日 |

| 3 | 2018年3月14日 ~ 2018年3月28日 |

北行 | 右(東) | 高分解能 | 43° | 2018年3月29日 |

| 4 | 2018年3月28日 ~ 2018年4月11日 |

北行 | 右(東) | 高分解能 | 43° | 2018年4月11日 |

図1:2018年3月7日~2018年3月21日の解析結果 図2:2018年3月12日~2018年3月26日の解析結果

図3:2018年3月14日~2018年3月28日の解析結果 図4:2018年3月28日~2018年4月11日の解析結果

※今回の結果は速報であり、より詳細な分析等により、今後内容が更新されることがあります。

※干渉SAR の精度は一般的には数cm 程度とされています。また、衛星の観測条件が異なる場合、同じ地殻変動であっても、解析結果の見え方に違いが生じます。

※観測データは、火山噴火予知連絡会衛星解析グループを通して、JAXA から提供されたものです。

解析:国土地理院 原初データ所有:JAXA

○参考資料

SAR 干渉解析の原理(PDF 形式:880KB)

非干渉(砂をまいたようなざらざらした模様)とは

衛星進行方向と電波照射方向による見え方の違い(PDF 形式:100KB)

国土地理院干渉SAR ホームページ

SAR 干渉画像の誤差

(過去の更新情報)

だいち2号のSAR強度画像に基づく地形変化

平成30年3月28日0:18観測時点

- 3月21日13:00頃と比べ3月28日0:18頃では火口内の溶岩の範囲に顕著な変化はありません。

- 新燃岳火口内の溶岩は、北西側で火口縁を越えています。火口外への流出は3月9日に開始しましたが、流出速度は非常にゆっくりです。

- 溶岩は新燃岳火口の一面に広がっており、その直径は約700mとなっています。

平成30年3月21日13:00観測時点

- 3月15日23:23頃と比べ3月21日13:00頃では火口内の溶岩の範囲に顕著な変化はありません。

- 新燃岳火口内の溶岩は、北西側で火口縁を越えています。火口外への流出は3月9日に開始しましたが、流出速度は非常にゆっくりです。

- 溶岩は新燃岳火口の一面に広がっており、その直径は約700mとなっています。

平成30年3月15日23:23観測時点

- 3月14日12:11頃と比べ3月15日23:23頃では火口内の溶岩の範囲に顕著な変化はありません。

- 新燃岳火口内の溶岩は、北西側で火口縁を越えています。火口外への流出は3月9日に開始しましたが、流出速度は非常にゆっくりです。

- 溶岩は新燃岳火口の一面に広がっており、その直径は約700mとなっています。

平成30年3月14日12:11観測時点

- 3月12日13:07頃と比べ3月14日12:11頃では火口内の溶岩の範囲に顕著な変化はありません。

- 新燃岳火口内の溶岩は、北西側でわずかに火口縁を越えています。火口外への流出は3月9日に開始しましたが、流出速度は非常にゆっくりです。

- 溶岩は新燃岳火口の一面に広がっており、その直径は約700mとなっています。

平成30年3月12日13:07観測時点

- 3月10日23:16頃と比べ3月12日13:07頃では溶岩の範囲は北東側以外でごくわずかに拡大しています。

- 新燃岳火口内の溶岩は、北西側でわずかに火口縁を越えています。火口外への流出は3月9日に開始しましたが、流出速度は非常にゆっくりです。

- 溶岩は新燃岳火口の一面に広がっており、その直径は約700mとなっています。

平成30年3月10日23:16観測時点

- 3月9日12:04頃と比べ3月10日23:16頃では溶岩の範囲は北東側以外でごくわずかに拡大しています。

- 新燃岳火口内の溶岩は、北西側でわずかに火口縁を越えています。火口外への流出は3月9日に開始しましたが、流出速度は非常にゆっくりです。

- 溶岩は新燃岳火口の一面に広がっており、その直径は約700mとなっています。

- 地形変化領域の中心のやや東側で不規則な地形変化が見られます。この間に発生した噴火の影響と考えられます。

平成30年3月10日12:25観測時点

- 3月9日12:04頃と比べ3月10日12:25頃では溶岩の範囲はごくわずかに拡大しています。

- 新燃岳火口内の溶岩は、北西側でわずかに火口縁を越えています。火口外への流出は3月9日に開始しましたが、流出速度は非常にゆっくりです。

- 溶岩は新燃岳火口の一面に広がっており、その直径は約700mとなっています。

平成30年3月9日12:04観測時点

- 新燃岳火口内の溶岩は、北西側でわずかに火口縁を越えています。火口外へ流出を開始したと考えられます。

- 溶岩は新燃岳火口の一面に広がっており、その直径は約700mとなっています。

- 3月9日0:11頃に比べ3月9日12:04頃では溶岩の範囲がわずかに拡大しています。

平成30年3月9日00:11観測時点

- 新燃岳火口内で新たな溶岩によると考えられる円形の明瞭な地形変化を検出しました。なお、この地形変化領域の直径は約650mです。

- 溶岩によると考えられる急激な地形変化は、少なくとも3月5日正午以降に生じたことを確認しました。

- 地形変化領域は火口縁の中で標高が低い北西の火口縁に達しつつあります。

- 3月7日13:00頃に比べ3月9日0:11頃では地形変化領域が拡大しています。

平成30年3月7日13:00観測時点

- 新燃岳火口内で新たな溶岩によると考えられる円形の明瞭な地形変化を検出しました。なお、この地形変化領域の直径は約550mです。

- 地形変化領域は火口の東壁に接しており、領域の北東側の縁は標高1370m付近に達しています。

- 3月6日23:30頃に比べ3月7日13:00頃では地形変化領域が拡大しています。

だいち2号干渉SAR による変動について

平成30年3月28日0:18観測時点

- 3月7日以降、新燃岳の火口周辺の山体に顕著な地殻変動は見られません。

平成30年3月21日13:00観測時点

- 3月7日と比べ3月21日では新燃岳の火口周辺の山体に顕著な地殻変動は見られません。

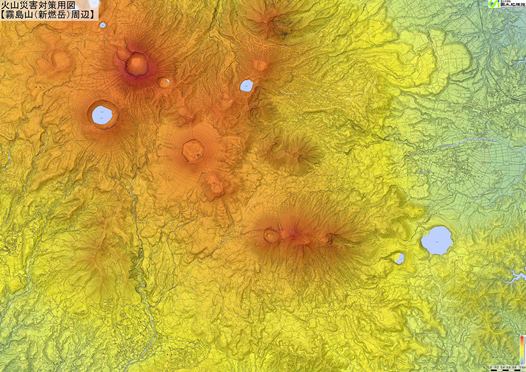

火山災害対策用図【霧島山(新燃岳)周辺】

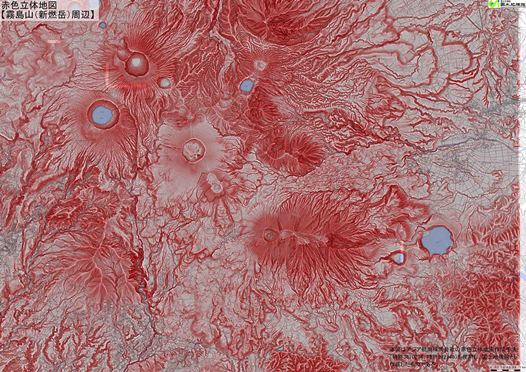

赤色立体地図【霧島山(新燃岳)周辺】

火山土地条件図「霧島山」

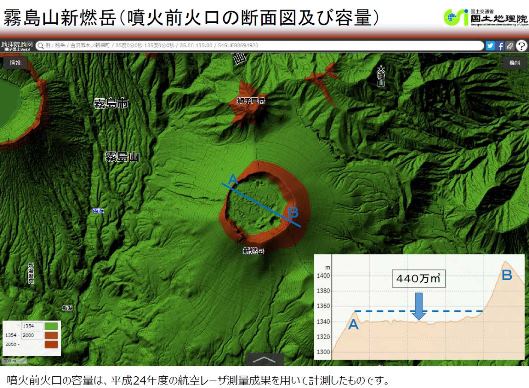

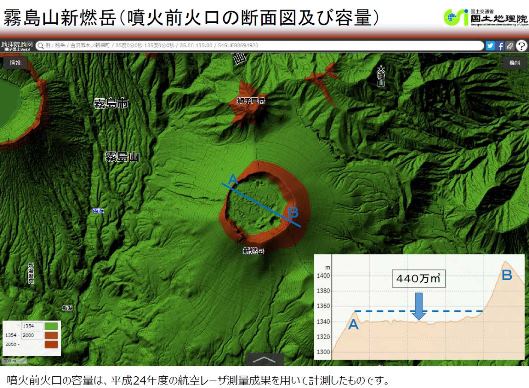

霧島山新燃岳(噴火前火口の断面図及び容量)

3月1日以降に噴火が発生した霧島山(新燃岳)について、数値標高モデル(DEM)を用いて火口内の容量を計測したところ、約440万立方メートルとわかりました。

霧島山新燃岳(噴火前火口の断面図及び容量)(PDF:255KB)

- 今回の噴火以前に把握した火口内の地形データに基づいて、火口縁の最低標高(1,354m)以下にある火口内の容量を計測しています。

- 今回の噴火で発生した溶岩については考慮していません。

霧島山新燃岳(噴火前火口の断面図及び容量)(PDF:255KB)

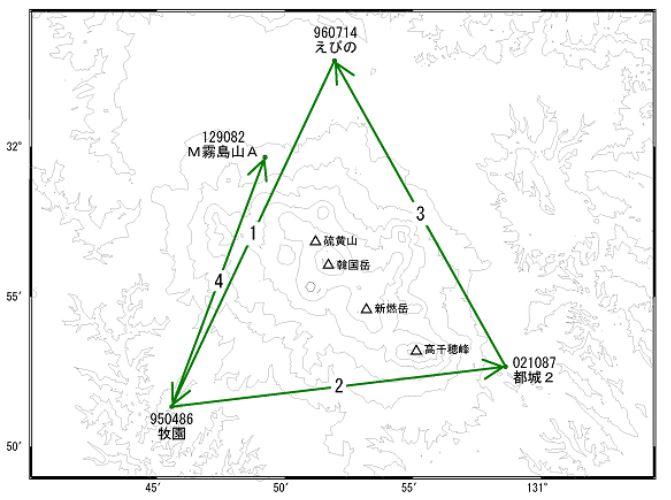

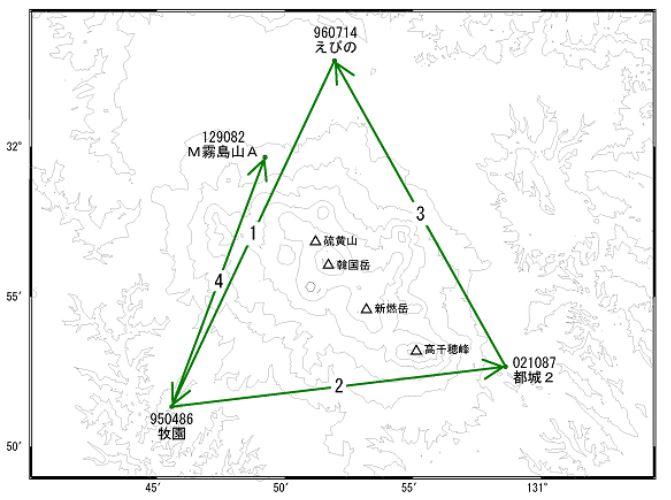

霧島山周辺の電子基準点で観測されたデータを解析した結果、霧島山の山体を囲む3つの電子基準点「えびの」、「牧園」、「都城2」の間のそれぞれの距離は、2018年3月6日の新燃岳の噴火以降、縮む傾向が見られています。「えびの」-「牧園」基線では、3月6日から3月8日12時までの間で、縮みの量が約2cmに達しています。

なお、この変動は気象等によるノイズの可能性もあります。また、本解析結果は今後の精査によって変更になることがあります。

電子基準点による地殻変動の監視を今後も注意深く続けていきます。

霧島山周辺の電子基準点 電子基準点間の距離の変化

なお、この変動は気象等によるノイズの可能性もあります。また、本解析結果は今後の精査によって変更になることがあります。

電子基準点による地殻変動の監視を今後も注意深く続けていきます。

霧島山周辺の電子基準点 電子基準点間の距離の変化

九州地方整備局の防災ヘリ「はるかぜ号」からの斜め写真の撮影

このwebページで公開している地理空間情報のご利用について

国土地理院コンテンツ利用規約に従い、出典を明示いただくだけで、転載も含めご自由にお使いいただけます。

これらの地理空間情報等につきましては、

・現地の被災状況を心配されている国民の皆様への直接の情報提供

・関係機関が行う今後の対応等についての検討

等に対する重要な情報を提供する目的で行っています。

これらの地理空間情報等につきましては、

・現地の被災状況を心配されている国民の皆様への直接の情報提供

・関係機関が行う今後の対応等についての検討

等に対する重要な情報を提供する目的で行っています。

問い合わせ先

〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番

(航空機SARに関すること)

国土地理院基本図情報部

管理課長 中村 孝之 (直通 029-864-4841)

管理課長補佐 水田 良幸 (直通 029-864-4856)

FAX 029-864-1803

(だいち2号のSAR強度画像及び干渉SARに関すること)

国土地理院 地理地殻活動研究センター

地理地殻活動総括研究官 黒石 裕樹(直通029-864-2477)

国土地理院 測地部

宇宙測地課長 小林 知勝(直通029-864-4813)

(火山災害対策用図・赤色立体地図・火山土地条件図に関すること)

国土地理院応用地理部

企画課長 清水 雅行(直通029-864-5917)

企画課長補佐 山田 美隆 (直通029-864-5918)

FAX 029-864-1804

(噴火前火口の断面図及び容量に関すること)

国土地理院応用地理部

企画課長 清水 雅行(直通029-864-5917)

企画課長補佐 山田 美隆 (直通029-864-5918)

FAX 029-864-1804

国土地理院基本図情報部

管理課長 中村 孝之 (直通 029-864-4841)

管理課長補佐 水田 良幸 (直通 029-864-4856)

FAX 029-864-1803

(GNSS連続観測結果に関すること)

国土地理院 測地観測センター

火山情報活用推進官 古屋 智秋(直通 029-864-4811)

国土地理院 測地観測センター

地殻監視課長 仲井 博之 (直通 029-864-5971)

(防災ヘリ「はるかぜ号」からの斜め写真に関すること)

(航空機SARに関すること)

国土地理院基本図情報部

管理課長 中村 孝之 (直通 029-864-4841)

管理課長補佐 水田 良幸 (直通 029-864-4856)

FAX 029-864-1803

(だいち2号のSAR強度画像及び干渉SARに関すること)

国土地理院 地理地殻活動研究センター

地理地殻活動総括研究官 黒石 裕樹(直通029-864-2477)

国土地理院 測地部

宇宙測地課長 小林 知勝(直通029-864-4813)

(火山災害対策用図・赤色立体地図・火山土地条件図に関すること)

国土地理院応用地理部

企画課長 清水 雅行(直通029-864-5917)

企画課長補佐 山田 美隆 (直通029-864-5918)

FAX 029-864-1804

(噴火前火口の断面図及び容量に関すること)

国土地理院応用地理部

企画課長 清水 雅行(直通029-864-5917)

企画課長補佐 山田 美隆 (直通029-864-5918)

FAX 029-864-1804

国土地理院基本図情報部

管理課長 中村 孝之 (直通 029-864-4841)

管理課長補佐 水田 良幸 (直通 029-864-4856)

FAX 029-864-1803

(GNSS連続観測結果に関すること)

国土地理院 測地観測センター

火山情報活用推進官 古屋 智秋(直通 029-864-4811)

国土地理院 測地観測センター

地殻監視課長 仲井 博之 (直通 029-864-5971)

(防災ヘリ「はるかぜ号」からの斜め写真に関すること)

国土地理院 企画部

防災推進室長 島田 久嗣(直通 029-864-6572)

防災推進室長補佐 関 真幸(直通 029-864-6275)

FAX 029-864-1658